Avis du pôle scientifique de Kinesport

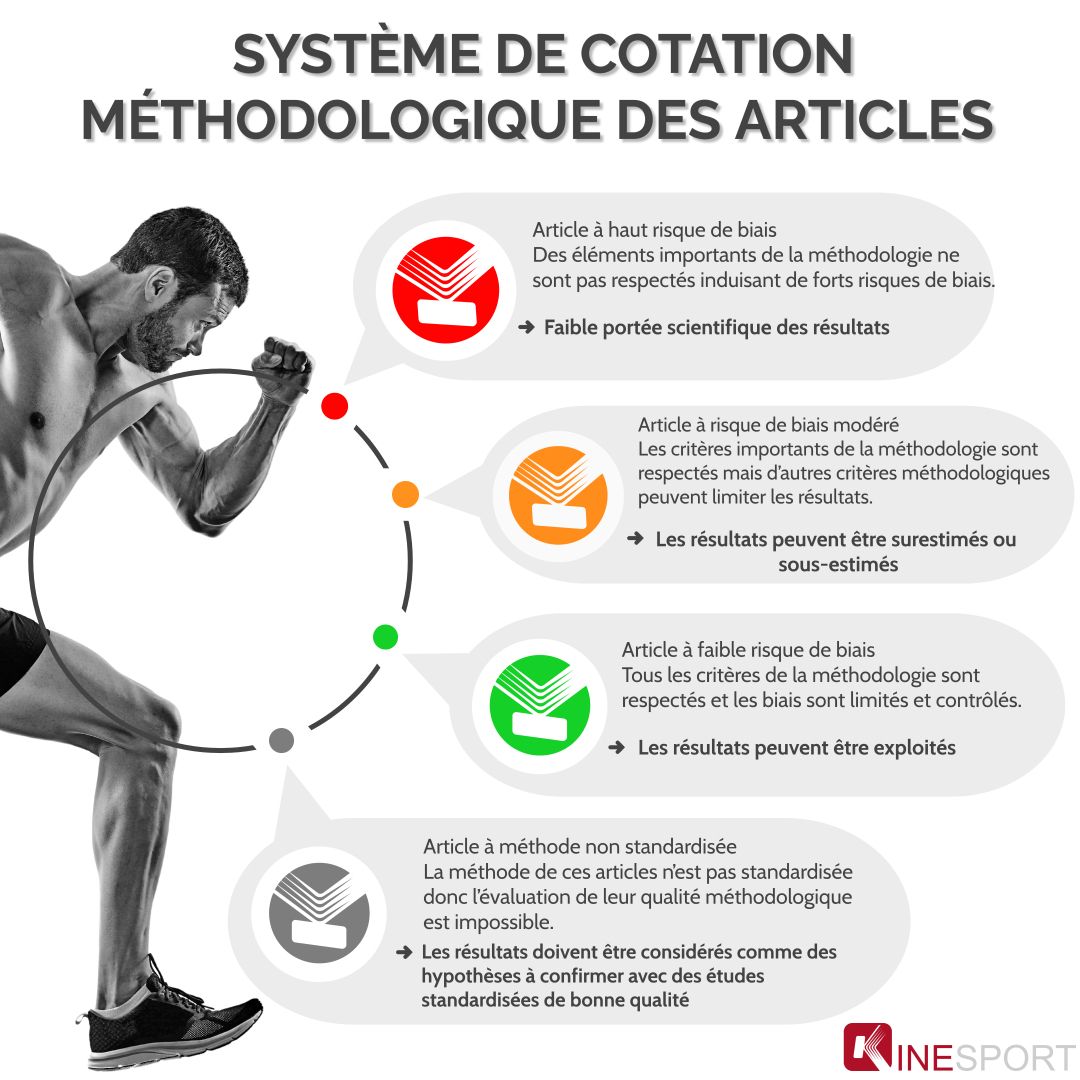

Pastille grise

Pastille grise

Une revue narrative n’a pas de méthodologie standardisée et ne peut donc pas être évaluée sur sa qualité méthodologique avec des grilles de lecture standards. Les résultats sont à prendre avec précautions, sous forme d’hypothèses, à valider par des études à faible risque de biais dont le design est adapté à la question de recherche.

Considérations générales

Les lésions traumatiques et de surcharge spécifiques de l'épaule sont connues dans de nombreux sports overhead. Cependant, les altérations de la force, de la flexibilité et de la chaîne cinétique peuvent entraîner des adaptations spécifiques au sport et déclencher des lésions de surcharge progressives. D'autre part, les athlètes pratiquant des sports overhead sont également sujets à des lésions traumatiques directes.

Par conséquent, la combinaison de l'instabilité, des déséquilibres de la force de la coiffe des rotateurs (CdR), du déficit de rotation interne de la gléno-humérale (GIRD), de la dyskinésie de la scapula et de la stabilité du tronc, ainsi que des déficits ultérieurs de la force de la hanche et de l'amplitude du mouvement (ROM) peuvent se produire, ce qui déclenche ce qu'on appelle la cascade de blessures. La plupart des publications sur ce sujet se concentrent sur les lanceurs de baseball, alors qu'une vitesse angulaire élevée de la rotation interne est également souvent observée dans les services de tennis, le handball, et le volley-ball, ainsi que dans d'autres sports sans lancer, comme la natation.

Les facteurs de risques établis doivent être évalués avec soin afin de diagnostiquer de manière fiable la pathologie sous-jacente afin de faciliter l'entraînement préventif et le programme de réhabilitation, dans le but ultime d'accélérer le retour au jeu. Cela consiste à la fois en un diagnostic et un traitement efficace de l'athlète. À ce titre, une compréhension de base de la pathologie causale est avant tout indispensable. Cet article présente les modèles explicatifs actuels du complexe de symptômes de l'épaule du sportif overhead ainsi qu'un guide compact prenant en compte les "cinq clés" pour un diagnostic précis et une planification thérapeutique ciblée. En outre, une approche structurée est présentée afin de mieux classifier ces pathologies en fonction des exigences sportives spécifiques.

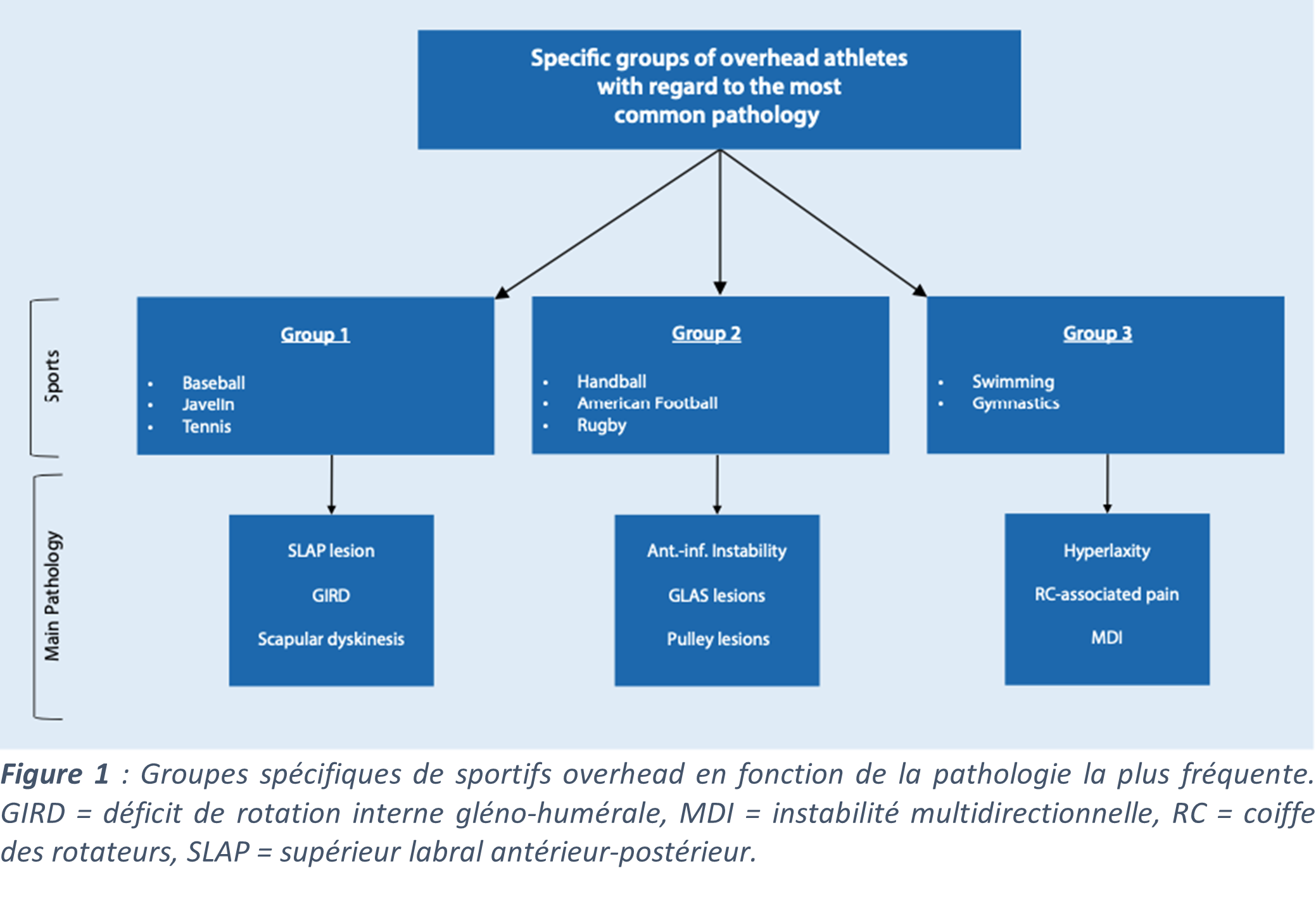

Classification des pathologies en fonction du type de sport

Les douleurs à l’épaule chez les athlètes peuvent se rencontrer dans plusieurs sports. Les causes de ces douleurs peuvent être une blessure traumatique subie, par exemple, par un joueur de handball en raison d’un contact direct avec l’adversaire. Une autre raison pourrait être la surcharge spécifique de l’épaule subie par le nombre important de répétitions d’un athlète lanceur comme le javelot. Un nageur subira une surcharge différente en raison des contraintes spécifiques générées sur l’épaule en natation.

Il convient de noter que, puisque cette revue se concentre sur les athlètes overhead, d’autres sports tels que l’haltérophilie, le crossfit, la gymnastique, etc. ne sont pas considérés dans les 3 groupes suivants.

Par conséquent, nous proposons de regrouper les patients en 3 groupes en fonction de leur sport spécifique et des caractéristiques pathologiques générales qui lui sont associées.

Groupe 1 : Lésions causées par un conflit interne (conflit postéro-supérieur et conflit antéro-supérieur)

En général, le conflit interne est un phénomène physiologique normal décrivant le contact entre la grosse tubérosité et le rebord glénoïdien postéro-supérieur lorsque l'épaule est en position d'abduction et de rotation externe.

Bien que cette caractéristique anatomique empêche une rotation externe excessive, des séquences répétitives d'abduction et de rotation externe combinées, comme celles que l'on rencontre habituellement dans les sports overhead, peuvent entraîner un conflit interne symptomatique. Dans ce cas, la CdR postéro-supérieure côté articulaire et le labrum postéro-supérieur sont coincés entre la grande tubérosité et le rebord glénoïde. Bien que la biomécanique précise de cette pathologie fasse toujours l'objet d'un débat, les données actuelles indiquent que le développement d'un conflit interne symptomatique est multifactoriel, impliquant un remodelage physiologique de l'épaule, une rétractation capsulaire postérieure et une dyskinésie scapulaire.

Pendant un certain temps, on a soutenu l'idée que l'augmentation de la translation gléno-humérale antérieure dans les positions d'abduction et de rotation externe combinées, en conséquence de la fragilisation progressive de la capsule antérieure, favoriserait un conflit interne symptomatique. Cependant, cette hypothèse a finalement été réfutée, suggérant qu'une instabilité antérieure accrue est en fait protectrice contre le conflit interne, ce qui oriente l'attention vers d'autres pathomécanismes.

En 2003, Burkhart et al. ont postulé qu'un GIRD initie des altérations anatomiques, conduisant potentiellement à d'autres pathologies de l'épaule chez l'athlète pratiquant le lancer. Les charges cumulées sur la partie postérieure de l'épaule pendant la phase de décélération du mouvement de lancer entraînent des microtraumatismes répétés et une cicatrisation ultérieure des tissus mous postérieurs. Par conséquent, la rétractation capsulaire postérieure entraîne une migration postéro-supérieure de la tête humérale. Alors que la tension capsulaire postérieure entraîne une diminution de l'adduction horizontale et de la mobilité en rotation interne, la position postéro-supérieure de la tête humérale, d'autre part, permet à la grande tubérosité d'effectuer une rotation externe plus importante avant d'entrer physiologiquement en contact avec le rebord glénoïdien postéro-supérieur. La position postéro-supérieure de la tête humérale peut également expliquer l'instabilité antérieure perçue chez ces patients, car elle permet une plus grande translation gléno-humérale antérieure sans qu'il n’y ait réellement subluxation ou luxation.

Groupe 2 : Lésions causées par une instabilité macro- ou micro-traumatique avec conflit interne secondaire

La perte progressive de la rotation interne suivie d'une augmentation de la rotation externe peut entraîner des microtraumatismes répétés de la capsule antérieure. Les blessures du groupe 2 concernent généralement les joueurs de handball qui présentent soit

- des lésions traumatiques aiguës de l'épaule survenant principalement lors du mouvement complexe de lancer,

- une surutilisation de l'épaule entraînant une micro-instabilité répétitive de l'articulation gléno-humérale.

Comme l'épaule est fréquemment positionnée en abduction et en rotation externe, l'articulation présente un risque élevé de luxation traumatique, lorsqu'un joueur est poussé, tiré ou déséquilibré pendant l'attaque, ou lorsqu'un défenseur tente de bloquer le tir d'un attaquant. Les lésions comprennent souvent des déchirures du labrum antéro-inférieur (lésions de Bankart), y compris une perte osseuse, des lésions traumatiques de la CdR et des SLAP lésion.

En plus d'affecter les tissus mous entourant l'articulation gléno-humérale, cette adaptation peut également entraîner un remodelage osseux. Des lésions chondrales, y compris la formation de kystes et une importante perte osseuse, peuvent survenir, entraînant une instabilité accrue de l'articulation et des effets dévastateurs à long terme.

Groupe 3 : Blessures causées par des douleurs associées à la Coiffe des Rotateurs en raison d’une hyperlaxité/instabilité multidirectionnelle

Les sports tels que la natation nécessitent un large ROM et une grande flexibilité de l'articulation. En fin de compte, les événements d'instabilité sont connus pour se produire après avoir subi un traumatisme conduisant à la luxation de la tête humérale. Cependant, la sollicitation répétitive du complexe capsulo-ligamentaire de l'articulation gléno-humérale a également été décrite comme pouvant entraîner une instabilité récurrente, principalement une subluxation. Logiquement, on a décrit que les athlètes pratiquant des sports overhead sont victimes d'événements de type subluxation, principalement en raison de microtraumatismes répétitifs.

Outre les lésions susmentionnées, les épisodes répétitifs de micro-instabilité sans antécédents apparents de luxation de l'épaule entraînent une perte proprioceptive de la capsule avec des étirements répétitifs qui perturbent le retour d'information des récepteurs de la capsule.

Avec la dyskinésie scapulaire, cela peut causer des déficits de recrutement et une transmission perturbée à la chaîne cinétique. Par la suite, la tête humérale ne parvient pas à se centrer sur la glène, ce qui entraîne une subluxation spontanément réduite et une fatigue périscapulaire, favorisant la douleur, les contraintes de cisaillement sur le complexe d'ancrage du biceps et la tendinose de la coiffe des rotateurs.

Évaluation structurelle et clinique basée sur les « 5 clés »

-

Mouvement et coordination de la scapula

-

ROM gléno-huméral

-

Stabilité locale « articulaire » et stabilité globale « centrale »

-

Complexe du tendon du biceps

-

Fonction de la CdR

Mouvement et coordination de la scapula

Il existe un ensemble de preuves postulant une corrélation positive entre un dysfonctionnement évident de la scapula et une douleur chronique de l’épaule chez les athlètes pratiquant des sports overhead. Il a été démontré que la dyskinésie scapulaire augmente le risque de douleurs chroniques de l’épaule. Il est intéressant de noter qu’une position scapulaire anormale peut entraîner une diminution de la distance acromio-humérale, qui peut également être favorisée par la rigidité des tissus mous, la tension du muscle pectoralis minor et la rigidité postérieure de la capsule gléno-humérale.

Amplitude du mouvement gléno-huméral

Un déficit de rotation interne gléno-humérale (GIRD) peut déjà être apparent dans les phases précoces des changements pathologiques en cours, faisant ainsi partie intégrante de l'évaluation de la mobilité gléno-humérale. Bien que les effets des déficits de rotation interne fassent encore l'objet de discussions, des études récentes soulignent la pertinence d'une rotation interne limitée pour la pathologie de l'épaule chez l'athlète. Cependant, il n'a pas encore été déterminé de manière certaine si une rotation interne réduite est due à des changements fibrotiques de la capsule postérieure, à une force insuffisante de l'infra-spinatus ou à des changements de conformation de l’os huméral.

La rotation interne doit être évaluée en position couchée, avec le bras à 90° d'abduction et une scapula fixe. En général, une perte de rotation interne de 30-40° accompagnée d'une diminution de l'arc de mouvement total par rapport à l'épaule controlatérale peut être considérée comme pathologique. En outre, le raccourcissement des structures ventrales (m. pectoralis minor) peut être évalué dans cette position.

Stabilité locale « articulaire » et stabilité globale « centrale »

-

Instabilité antérieure et postérieure : tests de mise en charge et mobilisation, relocation test, test d’appréhension

-

Intégrité du ligament gléno-huméral intérieur : test de Gagey

-

Instabilité inférieure : test d’hyper-abduction

-

Instabilité postérieure : test de Kim et test de Jerk (sensibilité pour chaque test de 80%, la combinaison des deux tests donne une sensibilité de 97%)

-

Instabilité multidirectionnelle (MDI) : évaluation des critères de Beighton

De plus, une IRM doit être réalisée pour évaluer les lésions du labrum, l’élargissement de la capsule ou repérer des signes d’une luxation antérieure (lésion de Hill-Sachs).

Outre la stabilité articulaire, la stabilité et le dysfonctionnement du rachis thoracique, l’hypercyphose, l’instabilité du segment lombaire ainsi que les déficits de ROM et de force de la hanche doivent être évalués.

Complexe du tendon du biceps

Les lésions antérieures à postérieures du labrum supérieur (SLAP lesion) et les lésions du complexe tendineux du biceps peuvent être examinées à l'aide de nombreuses manœuvres de provocation dont l'efficacité est variable pour diagnostiquer une pathologie du labrum. Cependant, un diagnostic correct nécessite une combinaison de suspicions cliniques, d'examens détaillés et de modalités d'imagerie avancées.

Par la suite, l'IRM devrait être indiquée pour les patients présentant une suspicion de SLAP lesion, une sensibilité élevée ayant été rapportée (90 %). En outre, l'arthrographie par résonance magnétique (RM) peut également être un outil utile, permettant une visualisation détaillée de l'anatomie du labrum.

Fonction de la Coiffe des Rotateurs (CdR)

Pour la CdR, l’accent est mis sur la détection de lésion du tendon supra-épineux/infra-épineux et d’un déséquilibre des forces entre les rotateurs externes et les rotateurs internes. De plus, des tests de provocation peuvent être effectués. Enfin, la corrélation entre la force de la rotation externe et celle de la rotation interne peut être évaluée par des tests isocinétiques.

Considérations thérapeutiques

Le traitement principal de l’épaule douloureuse chez les sportifs overhead est non chirurgical. L'objectif est de faire en sorte que l'athlète reste capable de réaliser des performances de haut niveau sans se blesser davantage. L'accent est mis sur le rétablissement d'une répartition équilibrée des forces et des mouvements articulaires ainsi que sur la fonction scapulo-thoracique. La rééducation implique le contrôle neuromusculaire et le renforcement de la coiffe des rotateurs, en apprenant au patient à co-contracter la coiffe des rotateurs. L'accent doit également être mis sur l'exercice pour le contrôle, l'équilibre et la force des muscles scapulaires. Selon Cools et al, l'objectif principal est (1) de rétablir la flexibilité des tissus mous péri-scapulaires et (2) d'augmenter la performance musculaire péri-scapulaire.

Enfin, un entraînement progressif à l'exercice est nécessaire chez les patients présentant des SLAP lesion et une pathologie du complexe tendineux du biceps, avec des charges progressives graduées sur le chef long du biceps et un accent doit être porté sur le trapèze et sur les exercices en rotation interne. Chez les patients ayant des antécédents de luxation traumatique de l'épaule (groupe 2), une réparation arthroscopique antéro-inférieure de Bankart ou un renfort capsulaire est fortement indiqué si l'instabilité est la pathologie sous-jacente.

Dans la littérature actuelle, le traitement non opératoire est préconisé pour les athlètes de lancer souffrant d'hyperlaxité ou de MDI (groupe 3) en mettant l'accent sur le positionnement scapulaire, sur le renforcement de la CdR et sur les exercices proprioceptifs pour améliorer la stabilité et le centrage de la tête humérale. Le traitement chirurgical ne doit être réservé qu'aux MDI réfractaires ou aux patients présentant une douleur sévère autour de l’enthèse du long biceps ou une désinsertion de la CdR.

Conclusion pratique

- Les sportifs de haut niveau souffrant de douleurs à l'épaule peuvent être grossièrement subdivisés en trois groupes en fonction des schémas de charge et de blessure spécifiques au sport.

- Cinq facteurs clés doivent être évalués afin de déterminer les changements morphologiques spécifiques et les adaptations pathologiques de l'épaule.

- Cette approche structurée aide à comprendre la pathologie principale et le choix individuel de la modalité de traitement.

Référence article

Beitzel, K., Muench, L.N., McCarty, E. et al. A structured approach to shoulder pathologies in overhead athletes. Obere Extremität 17, 21–26 (2022). https://doi.org/10.1007/s11678-021-00676-3