Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer la physiopathogénie des Ramp lesions. En effet, quelques auteurs ont mentionné le rôle essentiel du tendon du semi-membraneux (SM) et son insertion capsulaire distale adjacente à la région méniscocapsulaire postérieure.

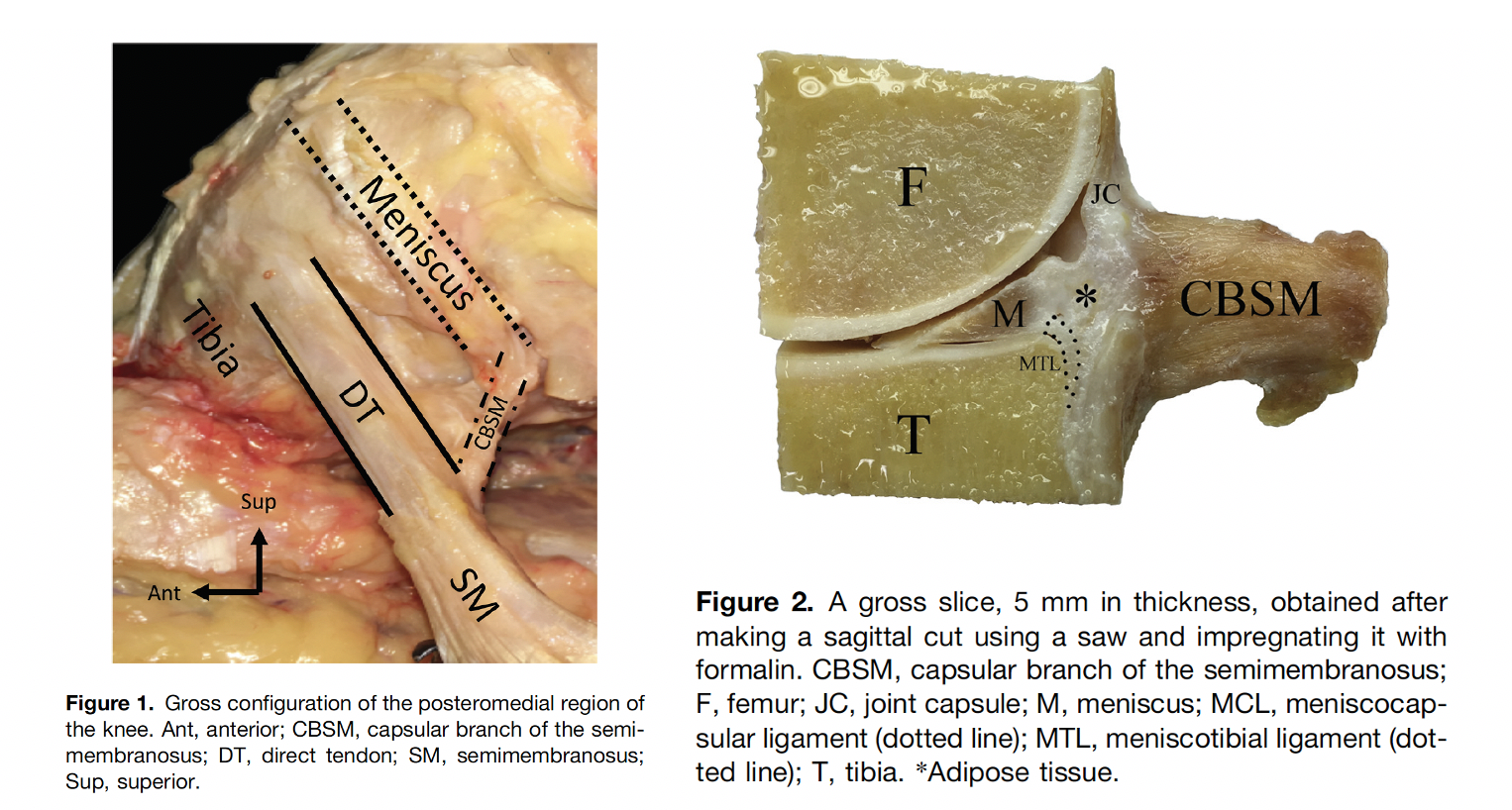

D’après Hughston, la contraction du semi-membraneux en réponse à une subluxation antérieure excessive du tibia secondaire à une rupture du ligament croisé antérieur (LCA), pourrait entrainer une déchirure de cette région capsulo-méniscale qui serait aussi aggravée par l’effet de cisaillement entre le fémur et le tibia entraînant ainsi une déchirure du ligament méniscocapsulaire (MCL) et/ou du ligament ménisco-tibial (MTL). Nous rappelons que dans les descriptions anatomiques, le tendon direct du SM s'insère dans l'angle postéromédial de l'extrémité supérieure du tibia, sur le tubercule infraglénoïdien, par l'intermédiaire de plusieurs expansions tendineuses.

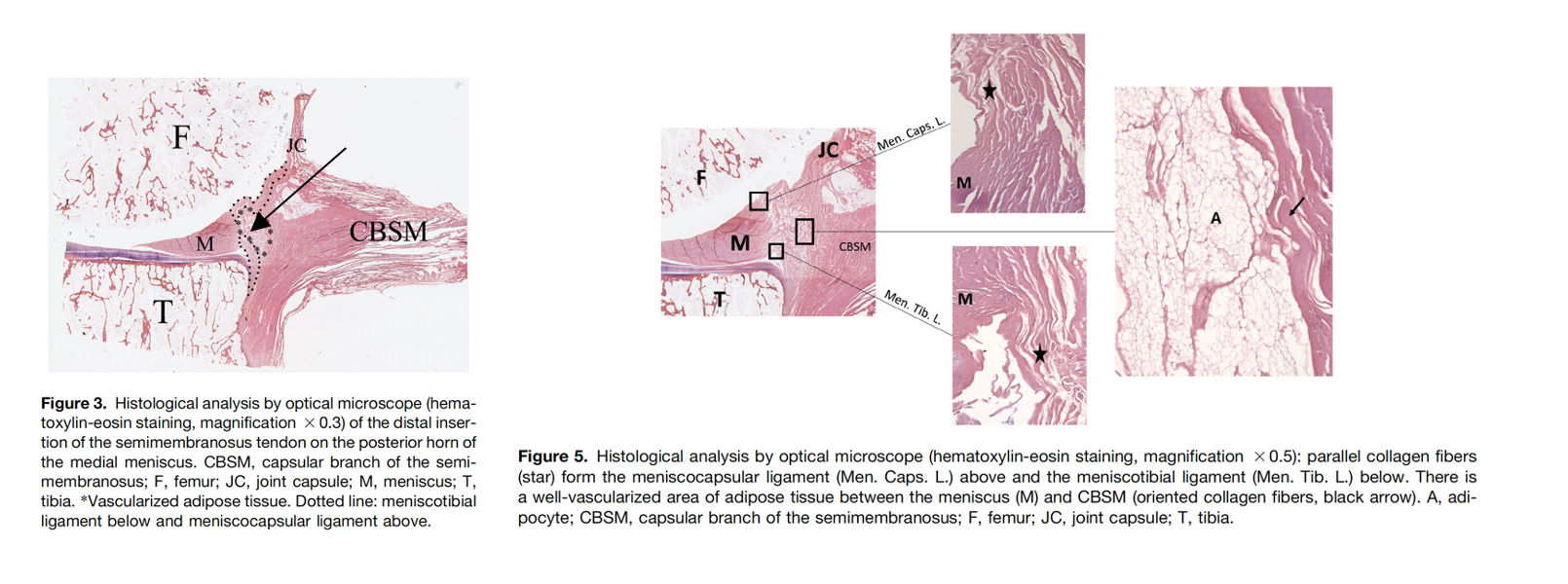

Dans une étude récente, les équipes du Pr Etienne Cavaignac et du Dr Bertrand Sonnery-Cottet ont tenté d’expliquer par une analyse macroscopique et microscopique, la relation entre le tendon distal du semi-membraneux et le segment postérieur du ménisque médial.

Dans une étude récente, les équipes du Pr Etienne Cavaignac et du Dr Bertrand Sonnery-Cottet ont tenté d’expliquer par une analyse macroscopique et microscopique, la relation entre le tendon distal du semi-membraneux et le segment postérieur du ménisque médial.

Les auteurs avaient émis les hypothèses suivantes :

1. Le tendon du semi-membraneux possède une expansion tendineuse s'insérant sur le segment postérieur du ménisque médial.

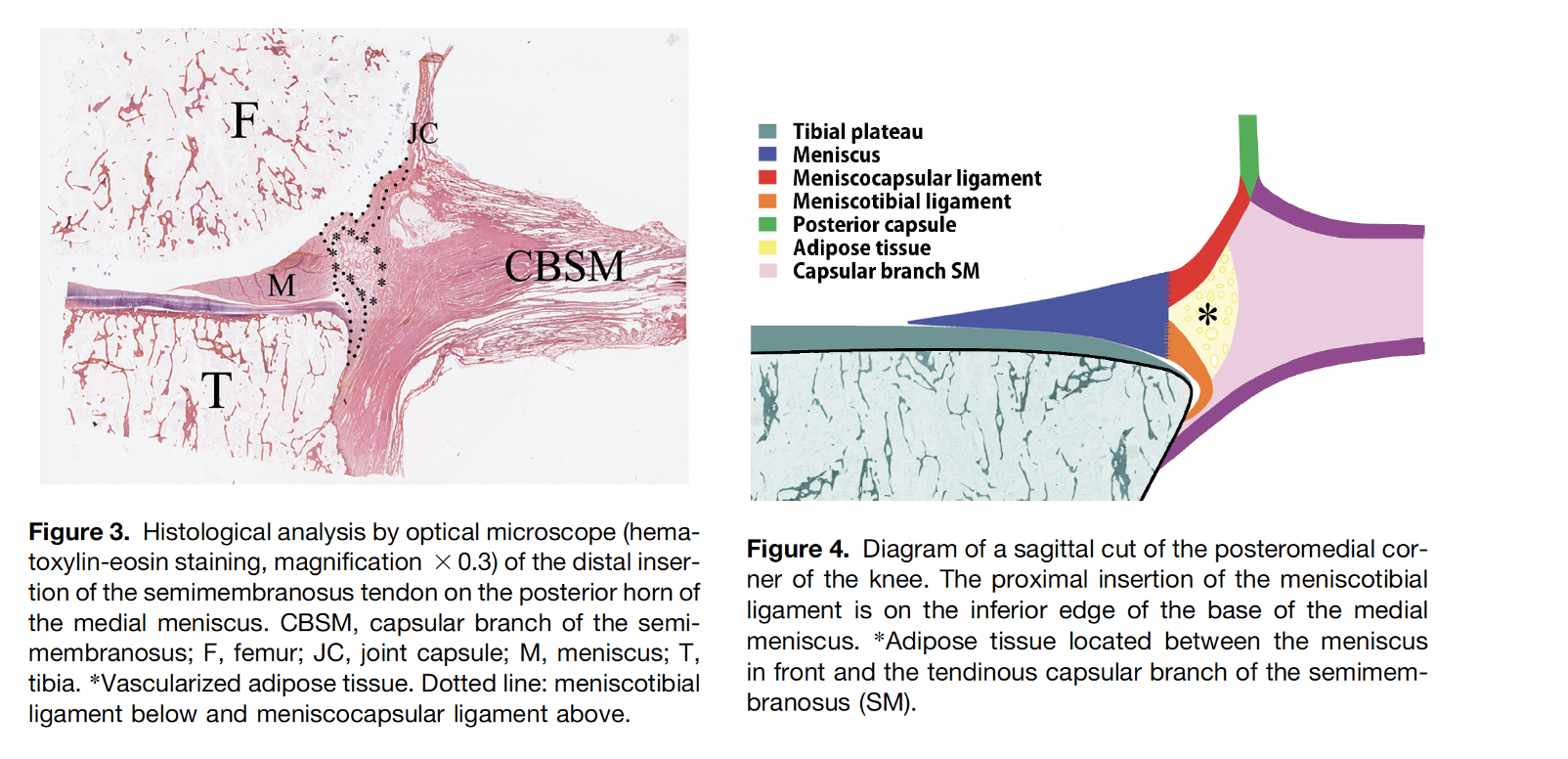

2. Le ligament ménisco-tibial (MTL) s’insère sur le bord postéro-inférieur du ménisque médial.

L'objectif de cette étude, ici traduite et synthétisée avec l'accord des auteurs, était de décrire la nature histologique du segment postérieur du ménisque médial et des structures qui s'y insèrent (c'est-à-dire le tendon semi-membraneux, le MTL et le MCL) par une analyse macroscopique et microscopique. Il s'agissait d'une étude cadavérique descriptive réalisée en laboratoire d'anatomie et d’anapathologie sur 14 genoux de cadavres frais. Le même chirurgien a réalisé l’ensemble des dissections en accord avec le protocole préalablement établit (cf. description dans l’article).

Analyse macroscopique

Analyse Microscopique

Discussion

Conclusion et implications cliniques issues de l’étude du SANTI Study Group

L’étude que nous venons de décrire possède plusieurs implications cliniques importantes.

- Elle permet de mieux comprendre le rôle que peux jouer le semi-membraneux dans la physiopathogènie de la Ramp lésion, lors de sa contraction réflexe lors d’une rupture du LCA.

- L'article montre que le ligament ménisco-tibial (MTL) s’insère en dessous du ménisque et non pas en arrière comme toutes les descriptions précédentes. Cela explique pourquoi les sutures faites en avant avec une trajectoire horizontale ne peuvent pas recréer anatomiquement le MTL, car elles sont incapables de le capturer après qu’il se soit rétracté derrière le tibia. Ceci explique un taux d’échec de 25%, contre 7% seulement avec l’utilisation d’un crochet de suture qui permet d’attraper le MTL.

- Les auteurs expliquent bien qu’il est important de rétablir la continuité du MTL dans les réparations de Ramp lésion, pour restaurer l’anatomie, et limiter ainsi les risques d’instabilité.

- L’exploration et la connaissance précise des éléments anatomiques périphériques du genou permettent de mieux appréhender les enjeux de la chirurgie, pour redonner une cinématique du genou la plus normale possible.

L'article

Etienne Cavaignac, Rémi Sylvie, Maxime Teulières, Andrea Fernandez, Karl-Heinz Frosch, Anne Gomez-Brouchet, et Bertrand Sonnery-Cottet. What Is the Relationship Between the Distal Semimembranosus Tendon and the Medial Meniscus? A Gross and Microscopic Analysis

From the SANTI Study Group. 2020- The American Journal of Sports Medicine 1–8. DOI: 10.1177/0363546520980076