La question de savoir si ces lésions doivent être réparées ou non fait actuellement l'objet d'un débat animé, et des articles récents ont suggéré que certaines de ces lésions peuvent guérir spontanément et peuvent être laissées in situ (Liu & al., 2017) Il semble essentiel de mieux définir ces lésions en termes de caractéristiques (si la lésion est complète, sa taille), de localisation (zone rouge, jonction capsulosynoviale) et de stabilité (si le ligament méniscotibial est touché) pour servir de base à un algorithme de traitement spécifique.

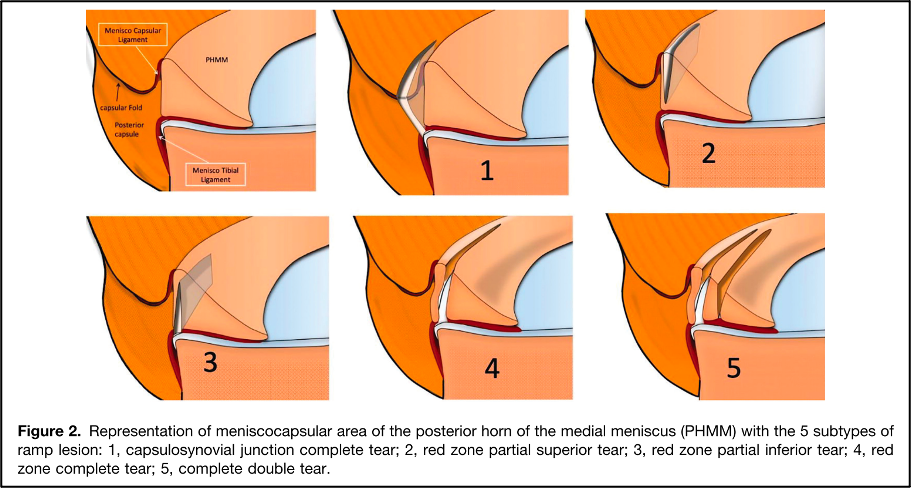

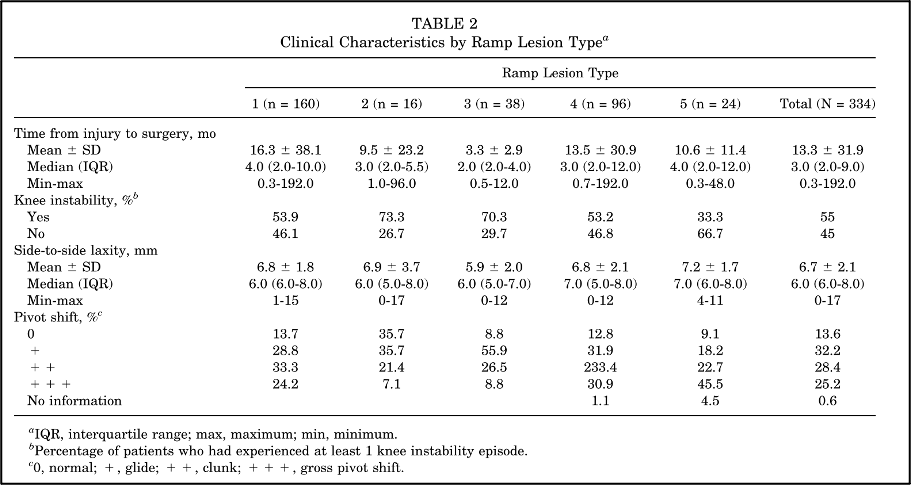

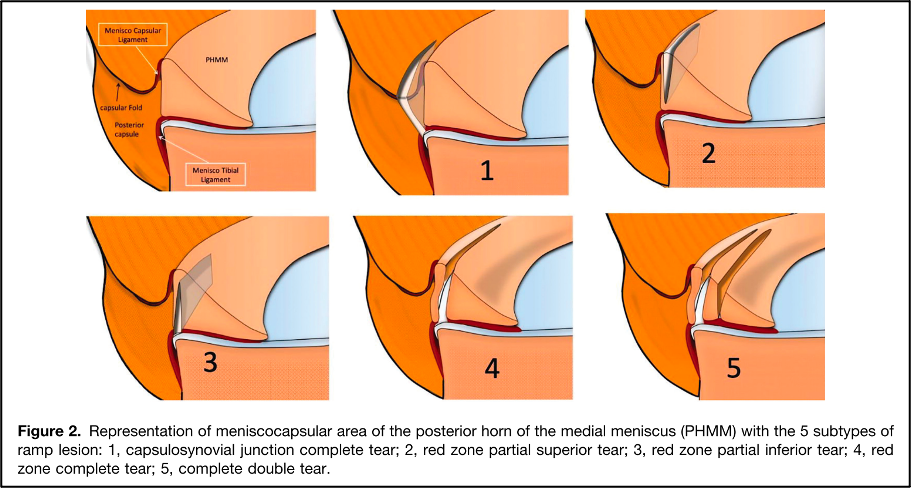

En 2016, Thaunat et collaborateurs ont décrit un nouveau système de classification qui divisait les lésions en rampe en 5 sous-types : lésion ménisco-capsulaire, lésion partielle supérieure, lésion partielle inférieure ou type caché, déchirure complète et double déchirure.

(1) Déterminer la prévalence des sous-types de Ramp lésions dans une grande série de patients subissant une reconstruction arthroscopique du LCA (ACLR)

(2) Décrire les caractéristiques des sous-types de Ramp lésions sur la base de l'imagerie et de l'arthroscopie diagnostique.

Les critères d'exclusion : - Lésions ligamentaires supplémentaires (ligament croisé postérieur, ligament collatéral médial, ligament collatéral latéral, lésions de l'angle postéro-latéral) et les procédures concomitantes du genou, telles que l'ostéotomie tibiale haute.

Collecte des données préopératoires :

- Recueil prospectif puis analyse rétrospective

- Données démographiques comprenaient l'âge, le sexe, la taille, le poids et l'indice de masse corporelle.

- Le niveau de pratique sportive (loisir ou compétition) et le mécanisme de la blessure (avec ou sans contact) ont été notés.

- Le temps écoulé entre la blessure et la chirurgie a été noté (time from injury [TFI]).

- Les rapports des patients sur l'instabilité du genou ont été documentés.

- Le pivot shift test a été noté pendant l'examen clinique comme :

o 0 : normal

o + : pivot shift grade 1

o ++ : pivot shift grade 2

o +++ : pivot shift grade 3

- Différences préopératoires de laxité du genou d'un côté à l'autre ont été mesurées à l'aide de l'arthromètre Rolimeter

- Tous les patients ont subi un examen IRM préopératoire. Les examens IRM (3.0 T ; Siemens) ont été analysés par le même radiologue qui était aveugle au rapport opératoire. Outre la rupture du LCA, deux résultats importants ont été notés : la présence ou non d'une ramp lésion et la présence ou non d'une contusion osseuse sur le condyle tibial interne proximal, qui est considérée comme un signe IRM indirect d'une ramp lésion (Calvo-Gurry & al., 2019).

Évaluation arthroscopique des ramp lésions :

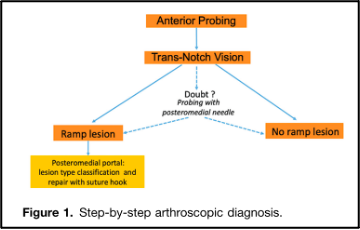

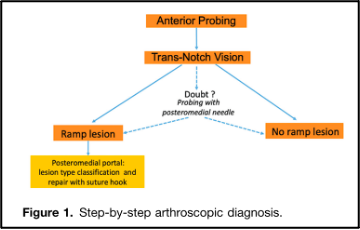

- Avant l'ACLR, une arthroscopie diagnostique approfondie de tous les compartiments du genou a été réalisée. Après un diagnostic arthroscopique de routine, le diagnostic arthroscopique étape par étape (Figure 1) de la ramp lésion a été initié par un sondage méticuleux du tissu méniscal à travers le portail antéro-externe.

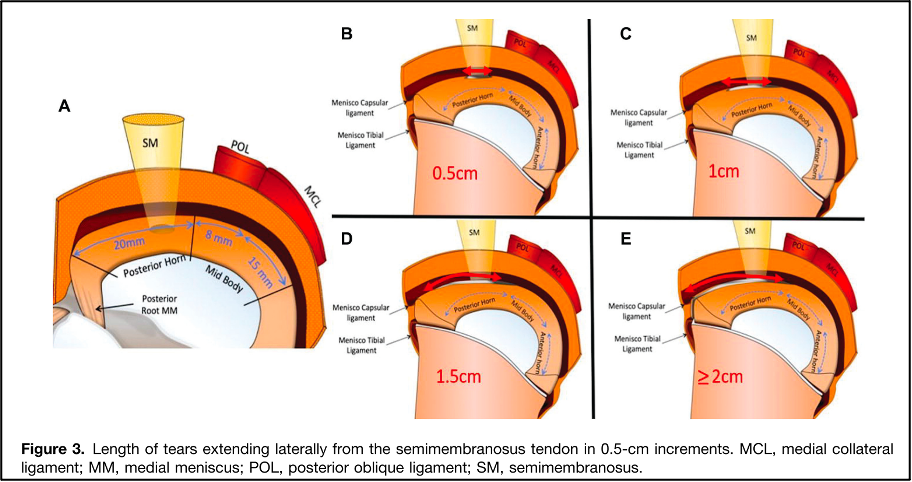

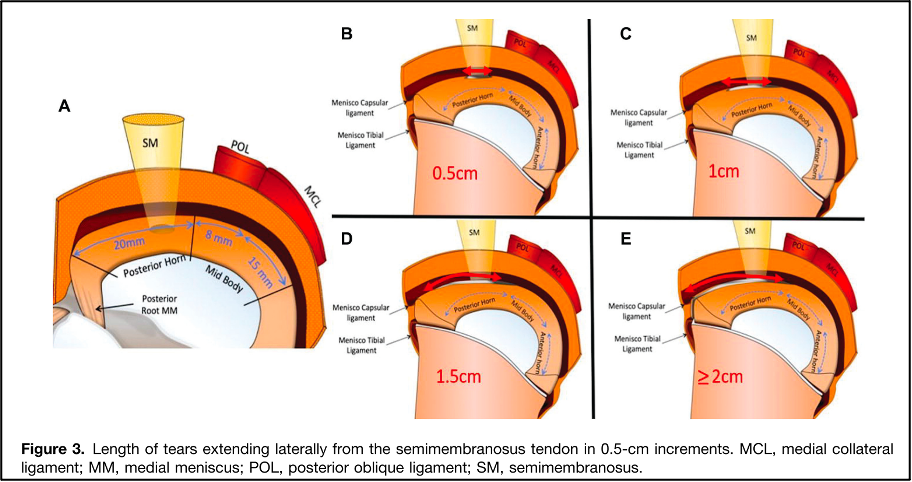

Pendant cette évaluation diagnostique, les caractéristiques des ramp lésions ont été enregistrées. Dans cette étude, une déchirure était qualifiée de « ramp lésion » si la déchirure longitudinale impliquait l'attache périphérique de la corne postérieure du ménisque médial (jonction méniscocapsulaire ou zone rouge-rouge) et s'étendait longitudinalement sur ≤3 cm. Ensuite, toute ramp lésion a été classée dans l'un des 5 sous-types en utilisant le système de classification précédemment publié (figure 2). La longueur de la déchirure (c'est-à-dire l'extension longitudinale) a également été enregistrée par incréments de 0,5 cm (figure 3). La présence d'une déchirure méniscale latérale et/ou d'une déchirure chondrale dans le compartiment médial a également été notée.

- L'analyse descriptive des données a été effectuée en fonction du type de variable.

o Pour les données quantitatives, elle comprenait le nombre de valeurs observées (et manquantes, le cas échéant), la moyenne, l'écart-type, la médiane, les premier et troisième quartiles, le minimum et le maximum.

o Pour les données qualitatives, il s'agissait du nombre de valeurs observées (et manquantes, le cas échéant) et du nombre et du pourcentage de patients par classe.

- Des statistiques descriptives ont été calculées pour chaque sous-type de ramp lésion et pour l'ensemble. Les comparaisons entre les sous-types de ramp lésions par rapport à l'instabilité du genou, au pourcentage de déchirures identifiées sur les examens IRM et à la présence concurrente d'une déchirure méniscale latérale ou d'une déchirure chondrale médiale ont été effectuées à l'aide d'un test de chi2.

- Une régression logistique multivariée a été utilisée pour identifier les facteurs pronostiques des sous-types de ramp lésion.

Prévalence :

- 2156 patients ACLR pendant la période d'étude de 3 ans ont été inclus.

- 334 ramp lésions confirmées lors de l'arthroscopie diagnostique : prévalence de 15,5%.

- La prévalence des lésions en rampe par sous-type était la suivante :

o Type 1 - déchirure complète de la jonction capsulosynoviale : 48%

o Type 2 - déchirure partielle supérieure de la zone rouge : 5%

o Type 3 - déchirure - partielle inférieure de la zone rouge : 11%

o Type 4 - déchirure complète de la zone rouge : 29%

o Type 5 - double déchirure complète : 7%

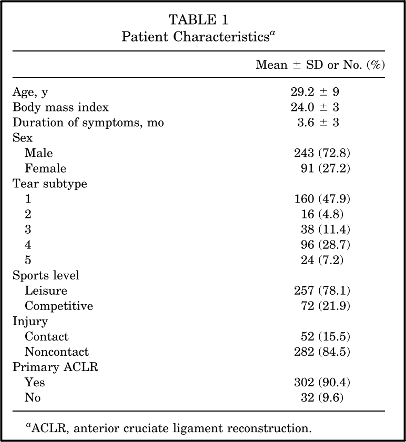

Caractéristiques des patients

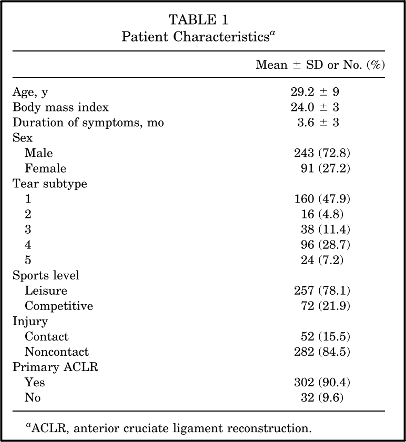

- 243 hommes et 91 femmes, avec un âge moyen ± SD de 29,2 ± 9 ans et un indice de masse corporelle de 23,95 ± 3.

- Aucun des paramètres démographiques n'était associé à un type particulier de lésion de la rampe.

- Il n'y avait aucune association entre le niveau sportif ou le mécanisme de la blessure et le sous-type de ramp lésion.

Antécédents et résultats cliniques

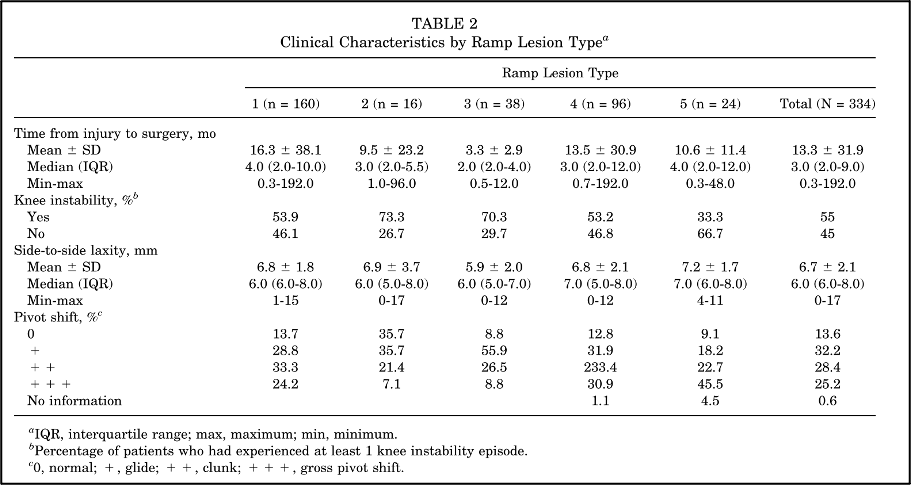

- 45 % des patients avaient des antécédents d'instabilité du genou.

- Les ramp lésions de type 5 étaient statistiquement plus souvent associées à des antécédents d'instabilité du genou que les types 2 et 3 (déchirures partielles ; P = 0,022).

- La différence moyenne préopératoire de laxité du genou d'un côté à l'autre était de 6,7 mm. La plus grande laxité moyenne d'un côté à l'autre a été trouvée dans les genoux avec des lésions de type 5 (7,2 mm), tandis que la plus petite a été trouvée dans ceux avec le type 3 (5,9 mm ; non significatif).

- En ce qui concerne le pivot shift test, l'examen préopératoire a permis d'identifier un grade 0 (normal) chez 14 % des patients, un grade 1 (glissement) chez 32 %, un grade 2 (clunk) chez 28 % et un grade 3 (brutal) chez 25 %.

- Le TFI moyen était de 13,3 mois. Le TFI le plus court a été constaté chez les patients présentant des déchirures de type 3 (moyenne, 3,3 mois) (tableau 2), mais cette différence n'était pas statistiquement significative.

- Lorsque les 3 facteurs prédéfinis (pivot shift, laxité latérale et TFI) ont été analysés pour leur capacité à différencier les lésions partielles et complètes, seul le pivot shift a été identifié comme prédictif du type de lésion (P = 0,041). Le risque d'avoir une lésion partielle était presque 5 fois plus élevé que celui d'avoir une lésion complète chez les patients présentant un pivot shift grade 1 que chez les patients présentant un pivot shift 3 (odds ratio, 4,8 ; IC bilatéral à 95 %, 1,7-17). Lorsque ces 3 mêmes facteurs ont été analysés pour leur capacité à différencier tous les sous-types de ramp lésion, une forte tendance a été observée pour la variable TFI, bien que la signification statistique n'ait pas été atteinte (P = 0,055).

Imagerie

- 68,4 % des ramp lésions ont été détectées, tandis que 31,6 % des lésions ont été manquées. Une ramp lésion de type 3 (45,9 %) était la plus susceptible d'être manquée sur les examens IRM préopératoires, tandis que le type 4 (75,8 %) était le plus susceptible d'être détecté.

- Les ramp lésions étaient associées à une contusion du condyle tibial proximal médial sur les examens IRM préopératoires chez 32,4 % des patients. Le type 3 (48,4 %) était le plus susceptible d'être associé à une contusion osseuse, mais cette différence n'était pas statistiquement significative.

- Il n'y avait pas de corrélation entre la contusion du condyle tibial proximal médial préopératoire et un sous-type de ramp lésion spécifique.

Caractéristiques arthroscopiques- 334 lésions en rampe ont été confirmées sur les 2156 patients.

- Une déchirure méniscale latérale a été trouvée chez 37% des patients en plus de la ramp lésion.

- Une déchirure chondrale médiale a été trouvée chez 12% des patients présentant des ramp lésions.

- Une déchirure de type 5 était fréquemment associée à une déchirure méniscale latérale (42 %) et à une déchirure chondrale dans le compartiment médial (21 %). Une déchirure de type 5 était significativement plus souvent associée à une déchirure méniscale latérale (42%) par rapport à une déchirure de type 3 (18% ; P = 0,046).

- Les lésions complètes (types 1, 4 et 5) présentaient des déchirures relativement plus longues que les déchirures partielles (types 2 et 3), mais aucune analyse statistique n'a été effectuée étant donné le nombre considérable de données manquantes.

La prévalence des lésions de la rampe dans la présente étude était de 15,5%, ce qui est comparable aux 9% à 24% rapportés dans d'autres études (Bumberger & al. 2020 ; Liu & al., 2011). Le type 1 était le plus fréquent, avec près de 50 % du total des ramp lésions. Le degré d'instabilité du genou est déterminé par 3 facteurs importants : histoire de la maladie, la laxité par rapport au genou controlatéral mesurée à l'aide du Rolimeter et le pivot shift test. Dans la présente étude, un pivot shift grade 3 était significativement associé à des déchirures complètes par opposition à des déchirures partielles, et les déchirures de type 5 (doubles déchirures) étaient significativement associées à un historique d'épisodes d'instabilité du genou par rapport aux déchirures partielles ; ceci indique qu'un genou plus instable a tendance à produire des déchirures complètes et complexes, qui sont plus difficiles à réparer par arthroscopie. Des études antérieures ont suggéré que le temps écoulé entre la blessure et l'ACLR est significativement associé à une incidence croissante des ramp lésions (Di Vico & al ? 2017 ; Liu & al., 2011 ; Sonnery-Cottet & al., 2018). Les auteurs de la présente étude ont constaté qu'un TFI relativement court était associé aux déchirures partielles (P = .163) plutôt qu'aux déchirures complètes. Ainsi, plus le délai est long (chronicité de la déchirure du LCA), plus la probabilité d'avoir une déchirure complète est élevée. Une explication possible est que les déchirures partielles peuvent soit guérir spontanément, soit devenir complètes avec le temps en raison d'épisodes d'instabilité récurrents. D'autres études sont nécessaires pour évaluer le potentiel de guérison spontanée de ces déchirures partielles.

LIMITES

- Les données relatives à la longueur de la déchirure n'étaient disponibles que pour 188 patients. Ces données manquantes sont attribuées au fait que les chirurgiens n'ont pas documenté la longueur de la déchirure pendant la chirurgie au cours des premières années de pratique clinique. Il n'existait pas non plus d'outil ou d'échelle appropriée pour mesurer la longueur pendant l'opération, et il était presque impossible de mesurer avec précision la longueur d'une ramp lésion sur les IRM préopératoires.

- Les patients présentant des lésions du LCA traitées de manière non opératoire, notamment ceux présentant une déchirure partielle du LCA, n'ont pas été inclus dans cette étude car le diagnostic de ramp lésion ne pouvait être confirmé sans une inspection arthroscopique.

- La nature rétrospective de l'étude est une autre limite.

- La plus grande force de notre étude est la confirmation du type de ramp lésion via une voie postérieure, lorsque cela est nécessaire en plus de l'arthroscopie de routine. Cependant, comme cela n'a pas été fait systématiquement, certaines lésions peuvent avoir été manquées.