Une approche d'analyse entre groupes est adoptée pour faire la moyenne de la variabilité entre les individus et de l'erreur de mesure parmi les grands groupes, ainsi que pour mieux comprendre les effets moyens. Cependant, cela peut rendre difficile la compréhension si la variabilité entre les individus est due à la présence de schémas de mouvement distincts et peut conduire à négliger ces schémas distincts. Pour cela,

Bates préconise l'utilisation d'approches à sujet unique traitant chaque individu comme unique afin de surmonter ce problème.

Il est rare dans les études de recherche que des approches à sujet unique soient adoptées dans les sciences et la médecine du sport en raison de l'accent mis sur les approches entre groupes décrites ci-dessus. Les approches intergroupes nécessitent un plus grand nombre de participants afin d'alimenter de manière appropriée l'analyse statistique, ce qui rend plus difficile la présentation de résultats sur un seul sujet. Cependant, l'analyse sur un seul sujet a mis en évidence des résultats qui auraient été masqués par l'analyse intergroupe dans des populations non blessées. Elle doit encore être appliquée pour comprendre la variation entre les individus des populations blessées par rapport à une intervention.

Il faut s'efforcer de comprendre si l'analyse mono-sujet offre une autre perspective aux praticiens et si elle est utile pour éclairer les études d'intervention.

Les approches à sujet unique sont courantes dans l'environnement sportif d'élite où la performance est le principal résultat. Les tests sont utilisés pour créer un profil des caractéristiques de performance physique permettant d'individualiser les interventions d'exercice. Pour obtenir les données cinétiques et cinématiques permettant de créer un tel profil, la plateforme de force et les tests biomécaniques 3D sont la référence. Par exemple, pour le profilage de l'accélération chez deux athlètes de sport de terrain, l'un peut démontrer une faible raideur de la cheville qui limite le transfert de force au sol, tandis que l'autre peut démontrer une faible force d'extension de la hanche nécessaire pour surmonter l'inertie. Par conséquent, la même intervention appliquée aux deux athlètes pourrait avoir un effet différent, voire nul, pour chaque athlète.

L’athletic groin pain est une affection musculo-squelettique chronique qui est courante chez les athlètes pratiquant des sports de terrain. Des taux de retour au jeu plus rapides ont été observés chez ceux qui entreprennent une réadaptation par rapport à la chirurgie, ce qui indique un rôle pour la réadaptation. Un large éventail de caractéristiques de performance physique, la cible des interventions de réadaptation, ont été associées à cette pathologie, notamment la force, la force réactive et la biomécanique du changement de direction.

Objectif :

- Utiliser une approche à sujet unique pour établir le profil des caractéristiques de performance physique des individus au sein d'un groupe de blessés et une approche intergroupe pour établir le profil du groupe dans son ensemble.

- Utiliser ensuite ces profils pour éclairer les interventions de rééducation sur un seul sujet et entre les groupes.

Hypothèse :

Les interventions de réadaptation qui seraient éclairées par l'approche mono-sujet seront différentes de celles qui seraient éclairées par l'approche intergroupe.

Méthodes :

Participants :

- 53 joueurs amateurs de football gaéliques masculins (24,8 ans ± 7,1 ans ; 179 cm ± 5,5 cm ; 79,7 kg ± 9,2 kg).

- Entrainement 4 à 6 fois par semaine.

- Historique d’entrainement de résistance de plus de 2 ans

- 2 groupes

- 25 participants non atteints d’Athletic Groin Pain (AGP)

- 28 participants souffrant d’AGP depuis plus de 4 semaines

Procédures :

- Analyse cinétique et cinématique de différents tests :

- COD planifié 110°

- COD planifié 45°

- Single leg drop jump

- Single-leg drop landing

- Single-leg squat jump

- Isometric mid-thigh pull

- L’ordre de test des membres a été randomisé mais est resté le même tout au long des tests

- 3 essais sur chaque jambe

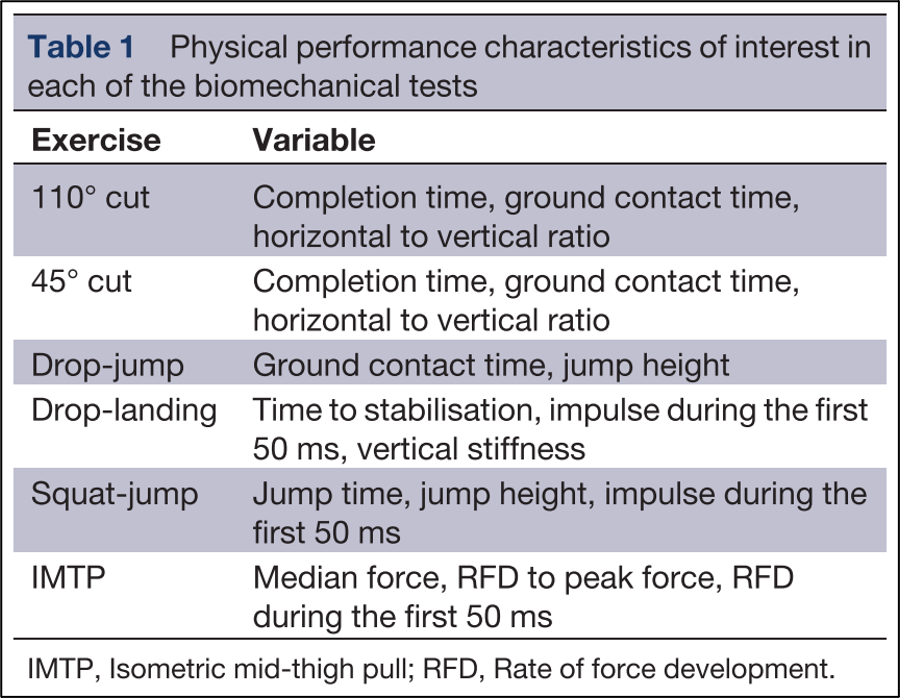

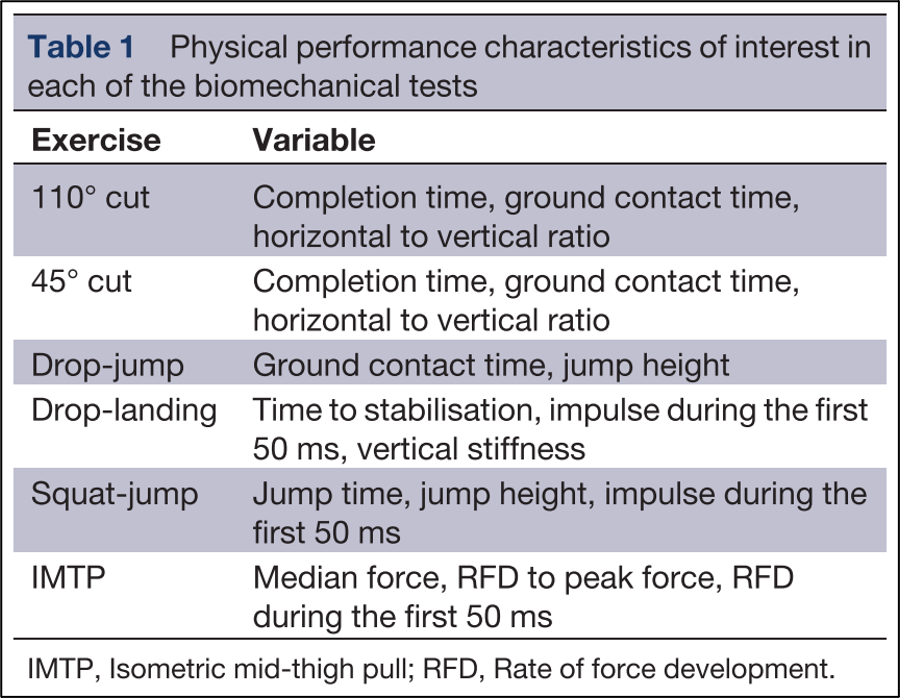

- Les variables utilisées pour les différents tests sont détaillées dans le Tableau 1 ci-dessou.

- Variables sélectionnées car ont été associées à des niveaux élevés de performance des tâches ou de COD

Statistiques :

Le groupe de personnes non blessées a été utilisé pour créer une « base de données de performances » afin de comparer les personnes blessées avec ces derniers. Tous les essais ont été utilisés sur l'ensemble des participants, la valeur minimale étant soustraite de la valeur maximale pour créer la fourchette de valeurs. Cette plage de chaque caractéristique de performance physique a ensuite été normalisée à 100 points de données. Chacune des meilleures caractéristiques de performance physique du groupe blessé, quelle que soit la jambe pour les tests unilatéraux, a ensuite été comparée à la plage normalisée pour fournir une note de performance, 100 étant la note la plus élevée. Les temps les plus courts (temps de réalisation, temps de contact au sol, temps de stabilisation et temps de saut) ont été jugés les plus performants, toutes les autres caractéristiques de performance physique étant considérées comme d'autant plus performantes que la valeur est élevée.

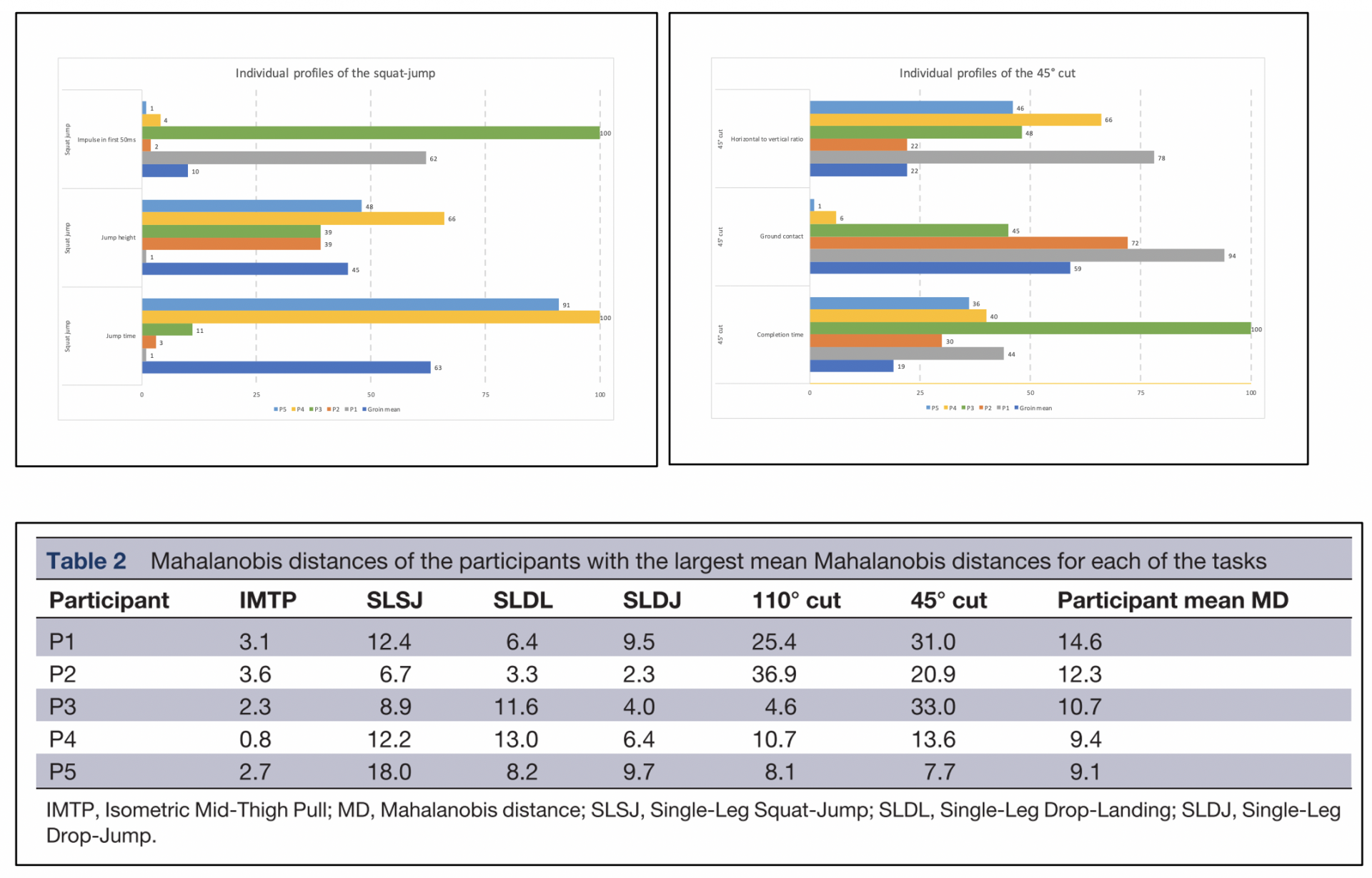

Les auteurs ont décidé de sélectionner cinq participants blessés pour l'analyse en raison de la difficulté à afficher les données individuelles de tous les participants. Un critère de sélection objectif a été établi en utilisant les cinq participants ayant la plus grande distance de Mahalanobis (MD) par rapport à la base de données des performances non blessées. La MD a été calculée pour chaque sujet du groupe blessé en utilisant les caractéristiques de performance physique (xi,n) par rapport à la moyenne des caractéristiques de performance physique correspondantes du groupe non blessé (μn) et a été définie comme suit :

MD (xi) = √ [(xi,n - μn)T.S-1. (xi,n - μn)]

Où n est la ligne de la caractéristique de performance physique dans la base de données, i le sujet et S est la matrice de covariance des caractéristiques de performance physique. Toutes les données utilisées dans ce calcul sont brutes.

Les auteurs reconnaissent que la MD sera une mesure inédite pour de nombreux lecteurs. Le MD est une mesure de la distance du centroïde, qui peut être considérée comme la moyenne générale de plusieurs variables. Par exemple, dans le COD à 110°, elle peut être considérée comme la moyenne globale du temps de réalisation, du temps de contact avec le sol et du rapport horizontal/vertical. Les MD pour chaque individu blessé sont, en utilisant l'exemple ci-dessus, la distance de la moyenne globale du COD 110° de cet individu par rapport à la moyenne globale de la base de données des performances de COD 110° des non-blessés. La MD a été calculé pour chacun des tests qui ont généré 6 scores de MD pour chaque participant blessé, un pour chacun des tests de performance physique. Une moyenne des MD a ensuite été calculée pour chaque participant, les cinq MD moyens les plus élevés ayant été sélectionnés pour être affichés dans les résultats comme les cinq participants qui différaient le plus de la base de données des performances. Ces cinq participants seront jusqu'à présent appelés les participants « analysés ».

Pour l'analyse entre les groupes, une approche de simulation a été adoptée pour comprendre la différence entre les groupes blessés et non blessés. Cela a été fait pour utiliser l'ensemble des essais collectés plutôt qu'une moyenne des essais comme c'est le cas dans l'analyse biomécanique. Dans chaque simulation, un des trois essais collectés du test de performance physique a été choisi au hasard parmi chaque participant. Pour le groupe non blessé, il a été choisi au hasard sur l'un ou l'autre des membres. Pour le groupe blessé, l'essai a été choisi au hasard parmi les essais du membre blessé (aucun participant n'a signalé de douleur des deux côtés). Un T-test sur échantillon indépendant a été effectué pour comprendre l'importance de la différence entre les groupes. Ce processus a été répété, ou simulé, 100 fois, la moyenne des différences entre les groupes étant utilisée. Le d de Cohen a été utilisé pour indiquer la taille de l'effet. Les seuils utilisés étaient de 0,2, 0,6 et 1,2 pour les effets faibles, modérés et importants, respectivement. Le sens de la relation de la taille de l'effet pour chacun des 100 T-tests effectués a également été additionné pour faciliter l'interprétation. Le traitement des données a été effectué à l'aide du langage de programmation Python 2.7.

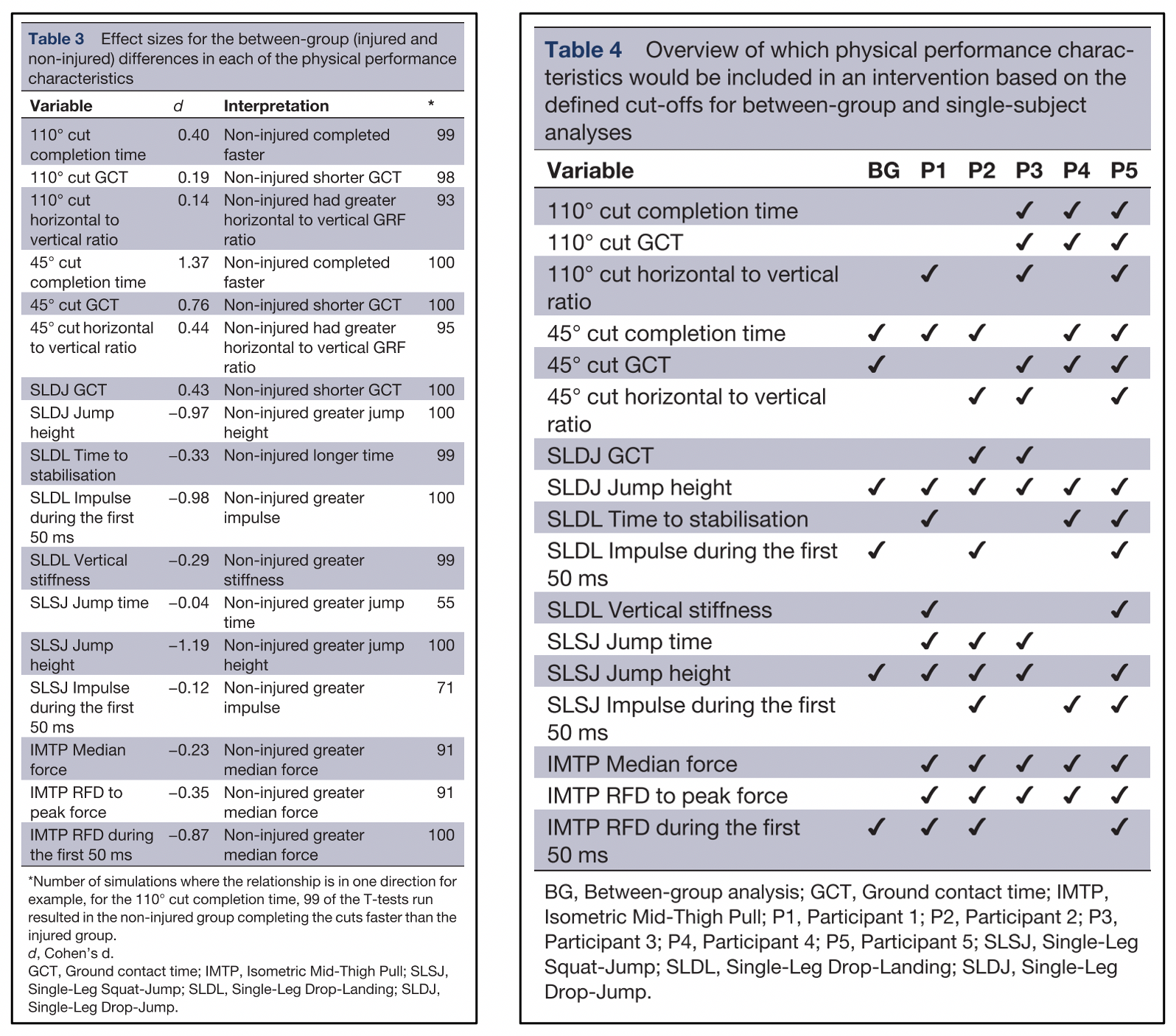

Pour déterminer l'impact que toute différence entre les résultats d'un seul sujet et ceux d'un groupe pourrait avoir sur la conception des interventions de réadaptation, des seuils pour les caractéristiques de performance physique ont été définis pour indiquer l'inclusion comme cible d'une intervention :

- Pour l'analyse entre les groupes, toute caractéristique de performance physique ayant une taille d'effet de 0,6 a été sélectionnée comme seuil sur la base de la détermination de Hopkins et collaborateurs selon laquelle la taille de l'effet était modérée.

- Pour l'analyse mono-sujet, un score percentile de 50 ou moins a été sélectionné comme seuil, car il est représentatif de la moitié inférieure de tous les scores testés. Par souci de commodité, ce dernier seuil sera appelé « note de percentile inférieure ».

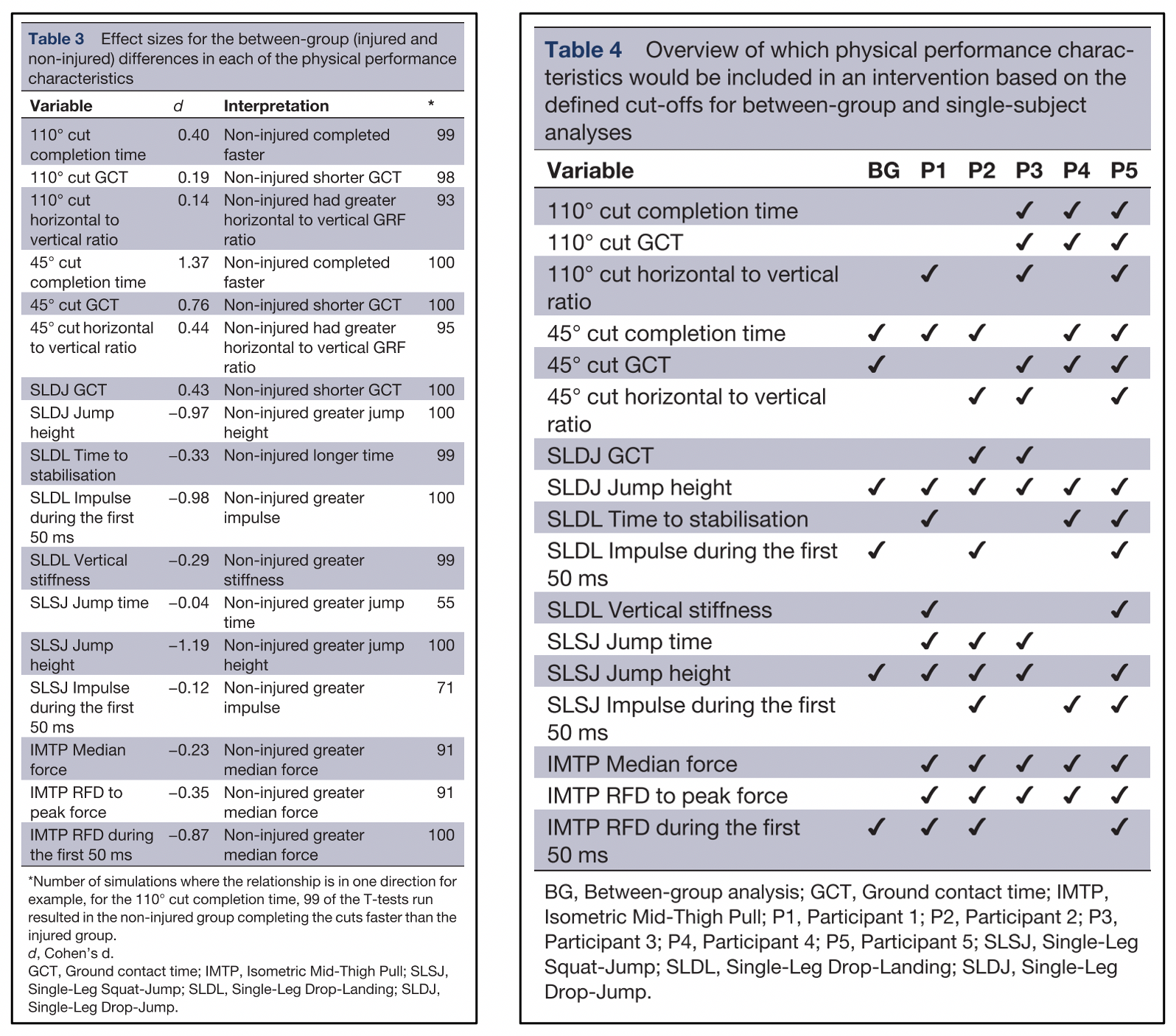

- Les MD pour chacun des exercices testés pour les participants analysés (P1-5) avec les plus grandes MD moyennes sont énumérées dans le Tableau 2.

- Les tailles d'effet pour les calculs des différences entre les groupes pour chacune des caractéristiques de performance physique sont énumérées dans le Tableau 3.

- Les caractéristiques de performance physique qui seraient ciblées dans les interventions, sur la base d'une taille d'effet modérée de 0,6 pour l'analyse entre groupes et d'un score de percentile inférieur à 50 pour la conception à sujet unique, sont présentées dans le tableau 4.

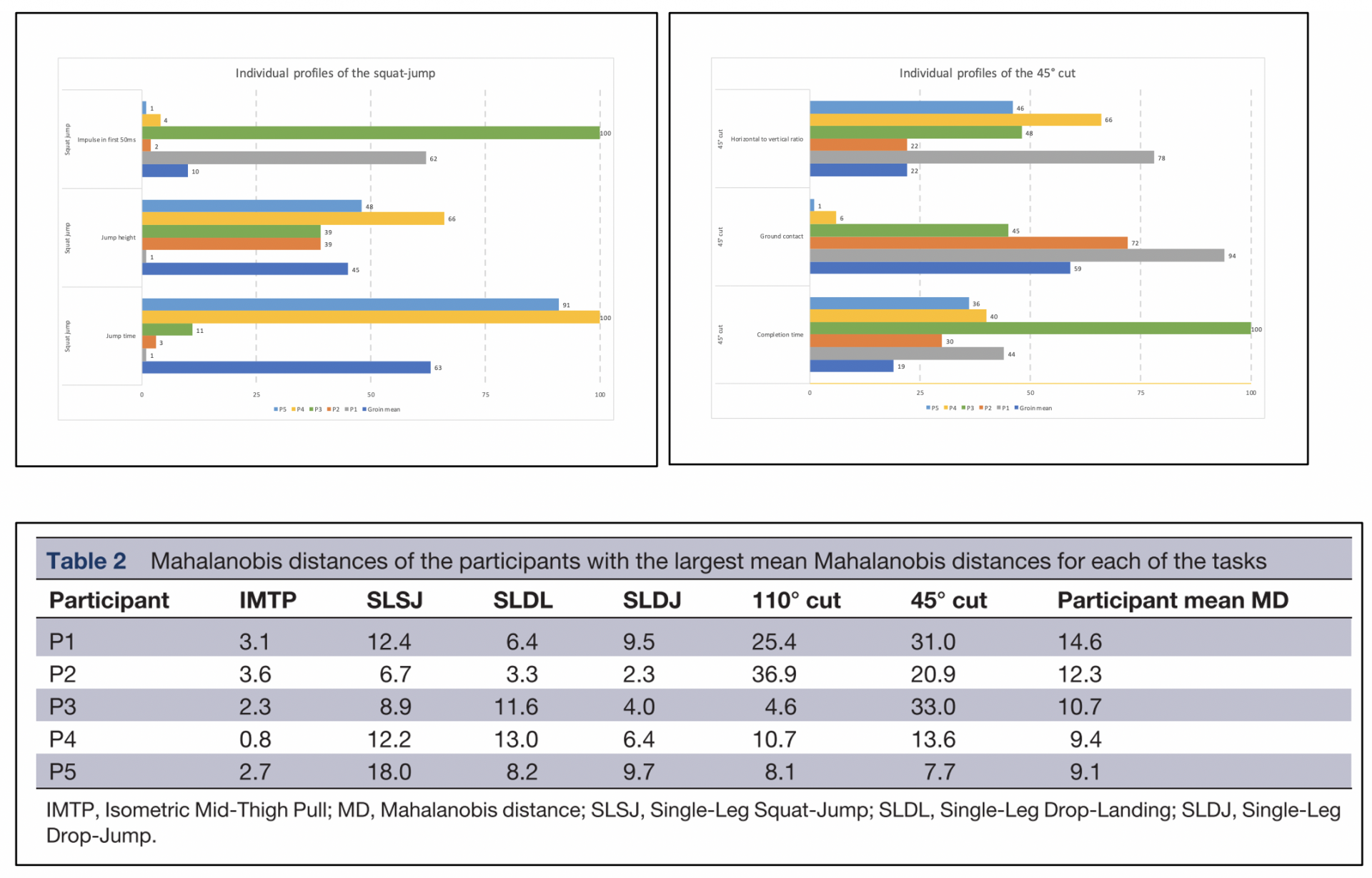

- La figure 2 et les fichiers supplémentaires en ligne 1-5 illustrent le score percentile moyen du groupe de blessés ainsi que les scores percentiles individuels des cinq plus grands MD pour l’ismotric mid-thigh pull (IMTP), le single-leg squat-jump, le single-leg drop landing, le single-leg drop-jump, le COD 110° et le COD 45°, respectivement.

Constations

L'objectif principal de cette étude était d'utiliser une approche à sujet unique pour établir le profil des caractéristiques de performance physique en utilisant l'évaluation cinématique et cinétique des individus au sein d'un groupe de blessés et une approche intergroupe pour établir le profil du groupe dans son ensemble.

On peut observer dans la figure 2 et dans les dossiers complémentaires en ligne 1-5, la complexité de la différenciation qui existe dans les profils des caractéristiques de performance physique, des patients présentant des douleurs à l'aine d'origine athlétique dans une série de tâches. Dans ce cas, avec l'utilisation de seuils pour aider à décider des objectifs de réadaptation, le tableau 4 met en évidence la différence entre les individus et le groupe dans son ensemble. En utilisant une approche mono-sujet dans la conception de l'intervention, la réadaptation peut être personnalisée plus efficacement au niveau de l'intervention.

Prenons l’exemple du PMTI (figure 2 ; tableau 4).

Si l'on considère l'analyse entre groupes, la seule variable ayant une taille d'effet modérée ou supérieure (notre taille a priori pour l'inclusion dans une intervention) est le taux de développement de la force dans les premiers 50 ms (d=-0,87). En conséquence, ce serait la seule cible d'une intervention des variables d’intérêts dans le cadre du PTMI car la force médiane (d=-0,23), qui représente la force et le taux de développement de la force jusqu'à la force maximale (d=-0,35) n'atteignent pas des tailles d'effet modérées.

Cependant, les participants analysés ont tous montré un profil différent de celui de l'analyse entre groupes, avec des scores de percentile bas pour la force (force médiane) indiquant qu'ils bénéficieraient probablement d'une certaine augmentation de la force. En outre, les participants P3 et P4 ont enregistré des taux de développement de la force beaucoup plus élevés dans les premières 50ms (82 et 76 % respectivement), ce qui suggère qu'ils soient susceptibles de bénéficier moins que les autres participants d'un taux d'intervention pour le développement de la force, en raison du principe de rendements décroissants.

Ce principe suggère que les athlètes précédemment bien entraînés ont une capacité limitée à faire progresser leur niveau de force, leur taille musculaire et leur force explosive. Cormie et collaborateurs suggèrent que le ciblage des facteurs les moins développés entraînera la plus grande adaptation et aura donc le plus grand impact sur la performance. Ce dernier point ne serait clairement pas le cas pour les participants analysés si le profil d'analyse entre les groupes est utilisé pour dicter la conception de l'intervention et entraînerait potentiellement une réponse adaptative limitée de cette intervention. Dans ce cas, l'utilisation d'une approche intergroupe conduirait à ce que la seule variable faible et constante, la force, pour tous les participants analysés, ne soit pas prise en compte dans une intervention.

Lorsqu'elles sont observées pour l'ensemble des caractéristiques de performance physique (tableau 4), les interventions entre groupes basées sur le profil diffèrent de toutes les interventions basées sur le profil des individus analysés.

Contexte plus large

Lorsque l'on envisage une approche par sujet unique dans le contexte de la littérature sur la réhabilitation, il est possible de trouver des domaines d'amélioration dans l'analyse. Par exemple, l'essai britannique Fashion a démontré que les résultats d'une intervention chirurgicale étaient meilleurs que ceux d'une intervention conservatrice chez les personnes souffrant d'un conflit fémoro-acétabulaire (FAI). Cependant, l'intervention par l'exercice n'était pas basée sur l'évaluation et le ciblage des déficits individuels, mais plutôt sur un déficit généralisé par ception du groupe, utilisé par les cliniciens. Si, au contraire, les individus étaient affectés à des interventions en fonction de leurs besoins de profilage et mesurés après l'intervention pour déterminer si celle-ci était efficace, il serait beaucoup plus sûr d'affirmer que l'arthroscopie est plus efficace pour réduire la douleur. C'est important car les grands essais comme celui-ci guident la prise de décision dans la pratique.

Dans un autre exemple, Thorborg et collaborateurs ont utilisé une méthode d'évaluation intergroupes et ont conclu que les personnes souffrant de douleurs à l'aine lié aux adducteurs de hanche présentaient une force excentrique des adducteurs inférieure à celle d'un groupe de personnes non blessées. Il a donc été logiquement conclu que les exercices visant à cibler la force excentrique des adducteurs de la hanche devraient être utilisés chez les personnes souffrant de douleurs à l'aine lié aux adducteurs. Pour le praticien, cela signifie qu'il faut cibler un domaine spécifique du renforcement de la hanche pour tous ceux qui souffrent de douleurs liées aux adducteurs. Cependant, sans l'utilisation d'une approche à sujet unique, il est impossible de savoir si certains de ces participants avaient des profils avec une faible abduction et une faible flexion de la hanche, ou avaient des niveaux élevés de force des adducteurs de la hanche, et auraient bénéficié davantage d'une intervention différente. Les problèmes potentiels liés à une approche intergroupe s'étendent aux interventions de réhabilitation. Dans une revue systématique, Charlton et collaborateurs ont conclu que les exercices de la hanche et de l'abdomen impliquant une charge externe peuvent conduire à des résultats favorables en ce qui concerne les douleurs de l'aine chez les sportifs. Sur les 12 études incluses, trois études contrôlées randomisées et neuf séries de cas, une seule (une seule présentation de cas) a utilisé le profil pris lors de l'évaluation pour guider l'intervention. Il est donc possible que les interventions appliquées ne soient pas les plus appropriées aux individus et donc qu'elles atténuent l'effet. Par exemple, les exercices abdominaux utilisant une charge externe peuvent être très efficaces pour les personnes dont les abdominaux sont faibles, mais pas pour celles qui ont déjà un niveau de force élevé dans cette zone.

Pour comprendre les effets des interventions appliquées, il est nécessaire de mesurer les caractéristiques des performances physiques avant et après l'intervention. Bennell et collaborateurs ont constaté qu'une intervention de 12 semaines d'exercices comprenant le renforcement des abducteurs de la hanche et des quadriceps, la thérapie manuelle, l'étirement, l'équilibre fonctionnel et l'entraînement à la marche n'était pas plus bénéfique qu'un traitement fictif sur la douleur et la fonction chez les personnes souffrant d'arthrose de la hanche. L'analyse des caractéristiques de la performance physique avant et après l'intervention (force, amplitude de mouvement, équilibre et vitesse de marche) n'a pas suggéré de changements plus importants dans ces résultats entre les groupes. Sans l'utilisation de l'analyse d'un seul sujet, il n'est pas possible de déterminer si l'absence de différences entre les groupes est due à des interventions mal ciblées ou si les interventions n'ont pas été conçues de manière à stimuler des réponses adaptatives.

À ce jour, notre compréhension de la réhabilitation et de la réponse aux interventions d'exercices doit beaucoup à l'utilisation d'interventions standardisées et à l'analyse entre groupes. Cependant, les travaux sont limités aux caractéristiques de performance physique qui représentent l'individu. La variété observée en utilisant l'approche du sujet unique ne peut être négligée, le risque étant que la réponse aux interventions et notre compréhension de la réadaptation soient émoussées. L'étude actuelle représente un point de départ pour développer la compréhension de l'impact individuel des blessures et des réponses à la réadaptation.

Limites

Certaines tâches et caractéristiques de performance physique ont été sélectionnées pour l'observation en fonction de leur relation avec les résultats de la performance. Cependant, la pertinence et l'adéquation de ces variables à la réadaptation des personnes souffrant d’AGP nécessitent des tests pour déterminer si les améliorations des caractéristiques de performance physique sélectionnées jouent un rôle dans la réadaptation des personnes souffrant d’AGP. Les patients souffrant d’AGP sont souvent atteints de plusieurs zones de douleur qui ne sont pas toujours en corrélation avec un signal anormal sur l'IRM, on ne sait pas si la douleur peut entraîner des changements spécifiques dans les caractéristiques de performance physique. Une étude plus approfondie est nécessaire pour comprendre si cela se produit et devrait chercher à appliquer la même approche à des groupes plus homogènes. Les travaux futurs devraient également examiner si l'efficacité des interventions de réadaptation est renforcée par l'utilisation de profils caractéristiques de performance physique individualisés.