À ce propos, le 19 mai 2022, l’agence EBP publie sur ces réseaux un post vulgarisant cette publication en parlant « de mythe qui tombe », en faisant croire que leur post va « atomiser les croyances ».

Afin de ramener un peu plus de sérieux et pour répondre à la question posée en titre de cet article, et donc aux propos erronés des réseaux sociaux, Arnaud Bruchard, Nadège Lemeunier, directrice de recherche et épidémiologiste, et Vincent Fontanier, chercheur en neurosciences, biologiste et biostatisticien, du pôle scientifique de Kinesport vous proposent d’éclaircir cette étude.

-

N’est pas d’évaluer l’efficacité ou l’intérêt des exercices d’allongements d’Askling dans le protocole de réhabilitation mais bien d’étudier le moment de leur introduction dans le protocole de réhabilitation et l’influence de cette temporalité sur le temps de retour au sport ou les taux de récidive.

-

N’est pas de généraliser à l’ensemble des exercices excentriques mais bien de se focaliser sur les 3 exercices d’allongement d’Askling (le « diver », l’ « extender » et le « slider ») qui sont ici étudiés.

-

La plupart des études démontrent que les trois exercices d’Askling ne sont pas indiqués pour une lésion du Biceps Fémoral [2-4] (lésion représentée à plus de 80% dans l’échantillon de cette étude),

-

La classification de Peetrons modifiée [5] n’est pas adaptée pour classifier les lésions musculaires intrinsèques indirectes, et n’a pas de corrélation significative avec le délai de retour au jeu

-

Le grade 1 de cette même classification correspond à un œdème sans anomalie de l’architecture musculo-tendineuse, et qu’un grade 2 est décrit comme une dégradation de l’architecture musculo-tendineuse correspondant à une rupture partielle [5].

-

Que, par définition de la lésion, le travail excentrique n’a que très peu d’utilité sur un grade 1 de Peetrons modifié d’un point de vue thérapeutique.

-

Les études d’Askling [6-7] sur le L-protocol, utilisées comme références dans cet article, sont évaluées par une méta-analyse comme ayant un risque de biais méthodologique modéré pouvant entraîner des conséquences sur les résultats qui doivent être considérés avec précaution [8].

Analyse de la validité interne de l’étude

La validité interne est directement liée au risque de biais introduit dans la méthode pouvant influencer les résultats d’une étude.

La majorité des critères méthodologiques essentiels à un essai clinique contrôlé et randomisé ont été respectés (éthique, analyse de puissance et taille de l’échantillon, randomisation, insu, conformité du suivi, choix et conditions d’utilisation et d’applications des tests statistiques).

Analyse de la validité externe de l’étude

La validité externe permet d’étudier le degré d’applicabilité des résultats aux patients de votre quotidien, c’est en fait le degré de généralisation et d’extrapolation des résultats. Dans cet article, les éléments décrits ci-dessous peuvent compromettre la validité externe et donc empêcher une généralisation des résultats.

-

Grade 0 : pas de lésion,

-

Grade 1 : œdème sans anomalie de l’architecture musculo-tendineuse,

-

Grade 2 : dégradation de l’architecture musculo-tendineuse correspondant à une rupture partielle,

-

Grade 3 : rupture musculo-tendineuse complète.

Il faut savoir qu’il n’existe pas de méthode standardisée pour ce type d’article et les auteurs sont libres d’inclure les articles de leur choix dans leur synthèse. De plus, la qualité des articles inclus n’est pas vérifiée permettant aux auteurs d’inclure tous types de qualité méthodologique et donc potentiellement des résultats biaisés. Les résultats présentés dans ces schémas d’étude doivent donc être considérés avec précaution, sous forme d’hypothèses, qui doivent être confirmées par des études dont le schéma d’étude est approprié à la question de recherche. En parallèle de ce point, les classifications sont basées sur des critères anatomo-morphologiques et ont une incidence fonctionnelle. De ce fait, les atteintes des patients dont les grades de classification sont différents peuvent difficilement être comparables. De même, une classification inadaptée des lésions peut mener à comparer des pathologies non comparables.

Ensuite, tous les participants ont reçu le même protocole de réhabilitation standard incluant des exercices d’amplitude du mouvement, d’étirements progressifs, de stabilité et d’agilité [9-11]. Ce protocole de réhabilitation ainsi que les 3 types d’exercices d’allongements d’Askling (plus précisément, le « diver », l’« extender » et le « slider ») [6-7] utilisés ont des résultats controversés dans la littérature [2-4]. En effet, il semblerait que ces exercices ne soient pas spécifiques [2-3] et n’aient pas d’implication sur l’architecture musculaire [2, 4], à l’inverse d’autres exercices tels que le Nordic Hamstring Exercise (NHE) et ses dérivés, ainsi que le Hip Trust [12]. Pour ne citer que l’exercice glider, le pic d’activité EMG est relativement faible puisque inférieur à 40% des contractions volontaires maximales [13]. De plus, une récente revue systématique avec méta-analyse synthétisant tous les essais cliniques étudiant des exercices excentriques pour prévenir les blessures aux ischios-jambiers ne mentionne aucune étude incluant l’un des trois exercices d’Askling sur des individus sains [14]. Pour finir, les exercices excentriques d’Askling n’ont aucun effet démontré sur les lésions de grades I de Peetrons qui, rappelons-le, sont définies par un œdème sans anomalie de l’architecture musculo-tendineuse.

En effet, il n’y a aucune logique clinique à intégrer des exercices excentriques sur un œdème, c’est la raison pour laquelle la majorité des études se focalisent sur des lésions structurelles. Il est donc possible que l’inclusion des lésions de grades I dans cette étude aient pu modifier les résultats. Une étude incluant uniquement des lésions de grades II selon la classification de Peetrons modifiée (identifié par une dégradation de l’architecture musculo-tendineuse correspondant à une rupture partielle) aurait été plus adaptée aux exercices. Par conséquent, les résultats obtenus dans cette étude ne sont pas généralisables à votre pratique si vous n’utilisez pas la classification des lésions musculaires de Peetrons et/ou si vous utilisez d’autres types d’exercices dans votre programme de réhabilitation.

En effet, il n’y a aucune logique clinique à intégrer des exercices excentriques sur un œdème, c’est la raison pour laquelle la majorité des études se focalisent sur des lésions structurelles. Il est donc possible que l’inclusion des lésions de grades I dans cette étude aient pu modifier les résultats. Une étude incluant uniquement des lésions de grades II selon la classification de Peetrons modifiée (identifié par une dégradation de l’architecture musculo-tendineuse correspondant à une rupture partielle) aurait été plus adaptée aux exercices. Par conséquent, les résultats obtenus dans cette étude ne sont pas généralisables à votre pratique si vous n’utilisez pas la classification des lésions musculaires de Peetrons et/ou si vous utilisez d’autres types d’exercices dans votre programme de réhabilitation.

Analyse des résultats

Afin de vous faciliter la compréhension de cette analyse des résultats, un glossaire des termes statistiques utilisés se trouve en fin de document.

La présentation des résultats de l’article rend difficile la compréhension des statistiques sous-jacentes et amène à certaines incohérences* . C’est en particulier le cas pour l’analyse des variables autres que le RTP à 2, 6 et 12 mois pour laquelle il faut jongler entre différentes parties de l’article pour n’obtenir qu’une description incomplète de l’analyse (mention simple de régression logistique sans plus de détails). C’est également le cas pour l’analyse de survie. Les modèles de Cox sont idéaux pour ce type de données temporelles et sont largement utilisés dans le domaine biomédical (en oncologie notamment). Cependant, la description des résultats de cette analyse est difficile à comprendre et les variables ajustées ne sont pas clairement spécifiées (il est simplement mentionné que la variable « moment de la blessure durant le match ou l’entrainement » a induit un ajustement). Le premier auteur de cette étude a été contacté le 28 juin 2022 pour éclaircir la compréhension de leurs résultats, mais nous n’avons pas encore reçu de réponse. Une mise à jour de notre analyse sera effectuée au regard de leurs retours.

Comparaison des groupes en début d’étude

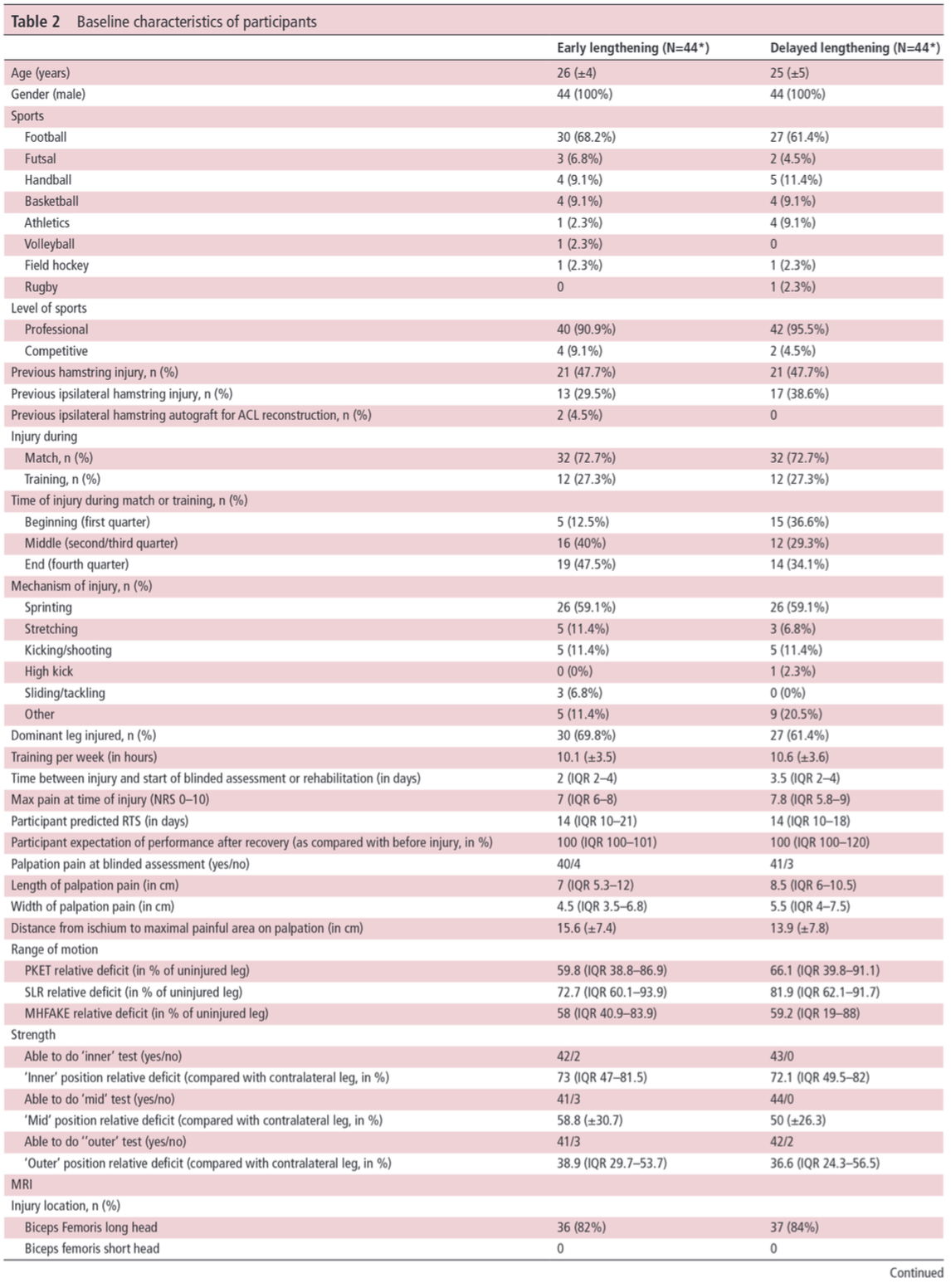

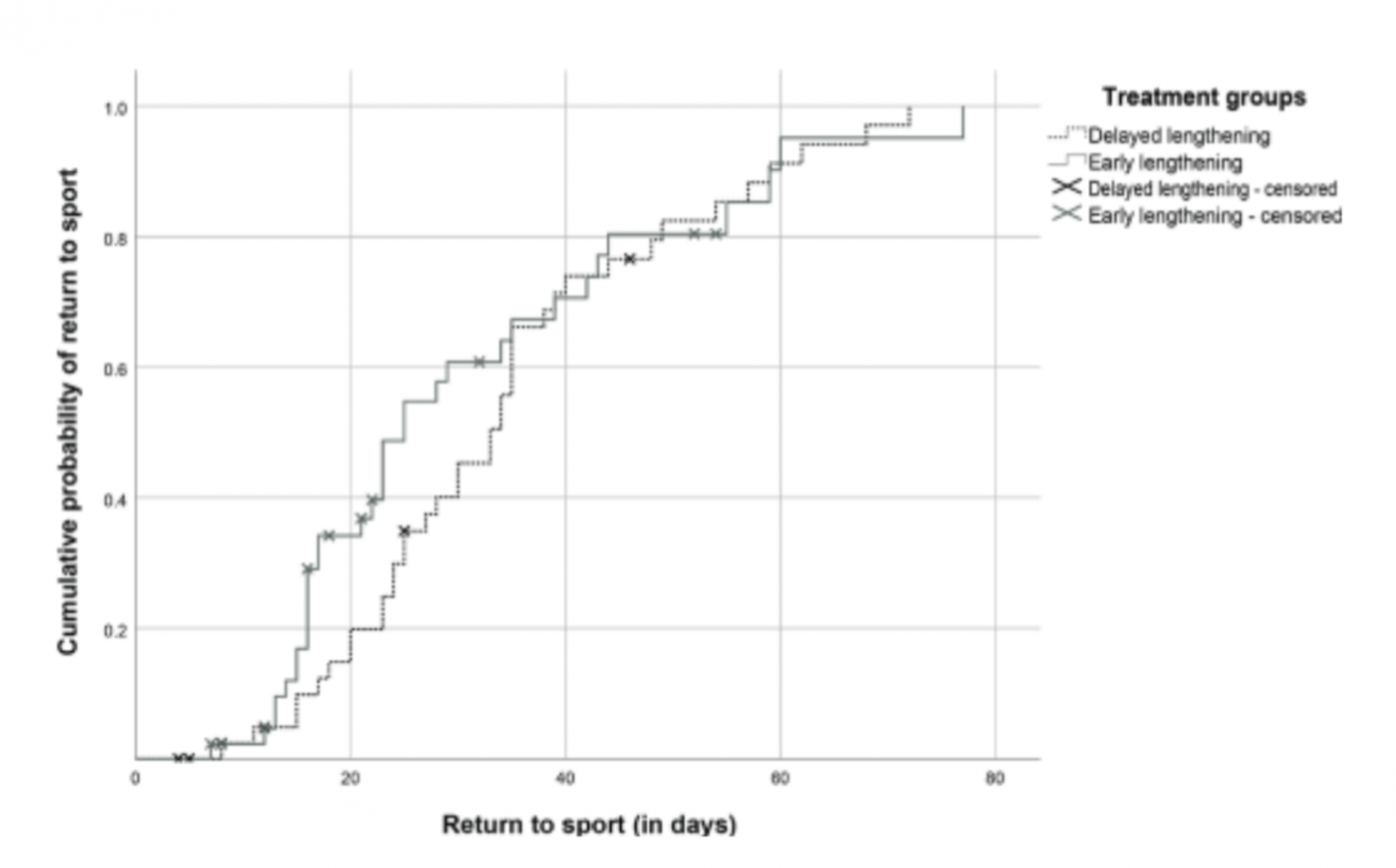

Le tableau 2 extrait de l’article présente les caractéristiques des participants des deux groupes en début d’étude.

Délai RTP

D’après les auteurs, le délai de RTP médian pour le groupe précoce est de 23 jours (IQR : 16-35 jours) et de 33 jours (IQR : 23-40 jours) pour le groupe en différé. La différence est de 8 jours (95%CI : 0-14) (incohérence entre médiane ou moyenne ici1). Même si cette différence n’est pas significative d’un point de vue statistiques, il faut comprendre que pour un joueur, revenir sur le terrain 8 à 10 jours avant serait très important. L’absence de différence statistiquement significative malgré l’apparente différence de médiane et moyenne souligne la grande variabilité des délais de RTP au sein des groupes (illustrée également par les intervalles interquartiles). Ceci amène un bruit de fond empêchant de conclure sur une quelconque différence. L’origine de la variabilité des délais RTP peut être ubiquitaire ou peut être imputable à d’autres paramètres non considérés. De plus, ces délais de RTP rapportés semblent plus longs que ceux décrits dans la littérature. Ils sont estimés entre 18 +/-15 jours pour les grades I et 24 +/- 13 jours pour les grades II dans une étude de l’UEFA sur 255 blessures aux ischio-jambiers [15]. Encore une fois, le fait d’avoir inclus les grades I et II sans les dissocier dans les résultats peut expliquer cette différence.

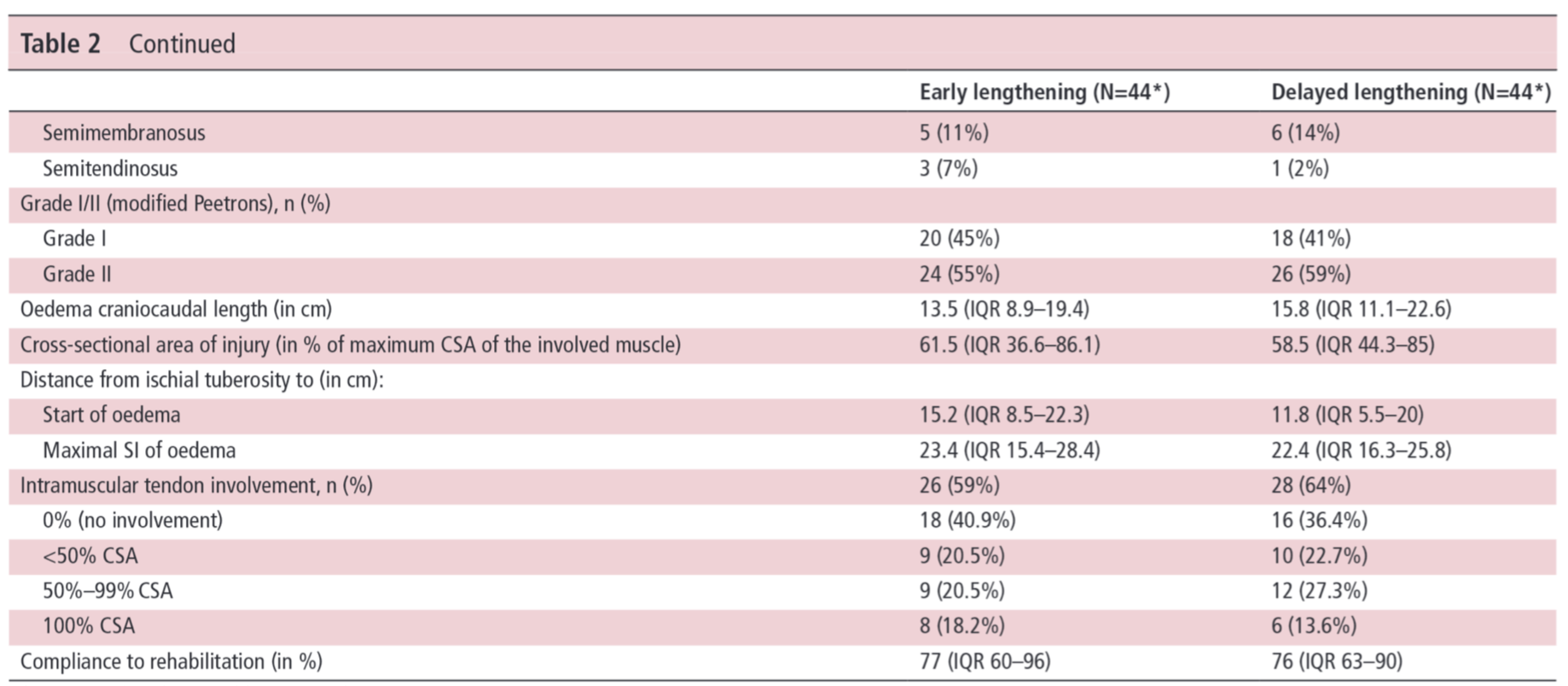

La figure 3 décrit l’évolution temporelle de RTP de ces populations et semblent montrer une tendance de délai RTP plus rapide pour le groupe précoce (résultats cohérents avec la description des médianes). Cette tendance s’avère statistiquement non significative (p=0.57). Cependant, l’analyse temporelle utilisée, la régression de Cox, comparant le groupe précoce au groupe différé indique un HR (hazard ratio, rapport de risques) de 1.15. Pour simplifier, les athlètes ayant subi le programme précoce auraient un délai de RTP 1.15 fois plus long que les autres. La description statistique, bien qu’indiquant indubitablement une absence de différence significative entre les 2 groupes sur le délai de RTP, propose néanmoins une tendance à l’inverse de celle décrite par les médianes et la figure 3. Cette incohérence, bien que réellement possible, rend difficile la compréhension des résultats.

Figure 3 : Probabilité cumulée de retour au sport (en jours) des deux groupes. Pas de différence significative entre les 2 groupes (HR 1.15 ; IC95% 0.72-1.84 ; p=0.57)

Cette comparaison temporelle entre les deux groupes ne prend pas en compte 2 facteurs importants : des participants ont abandonné l’étude et donc nous n’avons par leur délai de RTP réel, et, les groupes formés initialement sont composés d’athlètes ayant des caractéristiques différentes. Pour pallier ces limites, les auteurs décrivent des régressions ajustées pour ces facteurs. Ces analyses complémentaires ne montrent pas non plus de différence de délai de RTP entre groupe précoce et différé. La méthode statistique utilisée est robuste et conservatrice cependant : (1) les variables corrigées ne sont pas explicitement indiquées, (2) la méthode d’ajustement n’est pas rapportée et (3) le choix du seuil utilisé pour définir la nécessité d’un ajustement est issu d’un schéma d’étude non standardisée (lettre à l’éditeur) qui semble éloignée du sujet et n’est pas davantage expliquée [16] rendant là encore l’interprétation des résultats confuse et amène à se poser des questions sur le choix de ce seuil.

Taux de récidive

L’étude montre qu’il n’y a pas de différence significative entre le taux de récidive du groupe précoce et celui du groupe retardé.

Conclusion

D’après cette étude, le fait d’intégrer 3 types d’exercices d’allongements (l’extender, le diver et le slider) de façon précoce ou retardé dans le protocole de réhabilitation n’influence pas le délai RTP ou le taux de récidive dans leur population d’athlètes ayant des lésions aigües de grades I-II aux ischios-jambiers. En revanche, cela ne veut pas dire que les exercices d’allongements dans le programme de réhabilitation n’ont pas d’intérêts dans le protocole de réhabilitation, ce n’est pas l’objet de l’étude. Pour répondre à cette question, il faudrait comparer un groupe sans exercice (groupe contrôle) et un groupe avec. Les analyses statistiques sont pertinentes, robustes et se veulent conservatrices. Cependant leur description, report et intégration dans l’article sont incohérents et incitent à la prudence vis-à-vis des résultats reportés. De plus, en dépit d’une validité interne adéquate, la validité externe de l’article reste limitée et ne permet donc pas une généralisation des résultats à d’autres protocoles, exercices et populations. En effet, cette étude se focalise sur 3 exercices d’allongements précités, non adaptés à une lésion du biceps fémoral. Par conséquent, les résultats ne peuvent pas s’appliquer à d’autres exercices plus adaptés et plus utilisés en réhabilitation comme le Hip Trust ou le Nordic Hamstring Exercise. Pour pouvoir généraliser ces résultats, il faut prendre en considération la même classification de lésions musculaires, la même définition du retour au sport ainsi que le même programme de réhabilitation avec les mêmes exercices et sur les mêmes types de sujets.

Glossaire des termes statistiques

Analyse de survie : Statistiques dont l’objectif est d’analyser le temps écoulé avant qu’un évènement donné ne survienne. Classiquement utilisées pour étudier le temps de survie de patients en fonction d’un traitement et/ou d’une pathologie mais applicables à n’importe quel type d’évènement dont la survenue temporelle peut être décrite longitudinalement. Dans l’article, il s’agit d’étudier le temps écoulé jusqu’au retour au sport.

Modèles de Cox : Famille de modèles statistiques largement utilisés en analyse de survie. Ils permettent de modéliser la fonction décrivant le risque instantané de survenue de l’évènement d’intérêt pour chaque sujet à chaque temps t. Ainsi, les données de survie de chaque sujet sont définies par sa fonction de risque. Il est ensuite possible de comparer les fonctions de risques entre sujets ou groupe de sujets. C’est ce qui a été effectué dans l’article où la comparaison des distributions des fonctions des sujets du groupe précoce à celles du groupe retardé conclue à une absence de différence de distribution entre les fonctions des deux groupes. Autrement dit, les données des sujets des groupes précoce et retardé sont définies par des fonctions de risques qui ne sont pas différentes.

Hazard Ratio : Il est également possible d’effectuer le rapport entre les fonctions de risque décrivant deux sujets ou groupes de sujets. Ce rapport est appelé rapport de risques (HR pour Hazard Ratio en anglais) et décrit le risque instantané d’un sujet (ou groupe de sujets) par rapport à un autre. Bien que calculé à partir d’une fonction définie temporellement, ce rapport est indépendant du temps (car on divise les fonctions des deux sujets qui sont définies aux mêmes temps t) et permet donc de synthétiser la différence de survenue en une seule variable. Dans l’article le rapport de risques entre groupe précoce et retardé permet d’exprimer le délai de RTP du groupe précoce par rapport à celui du groupe retardé.

Régression logistique : Il s’agit d’un modèle statistique permettant de décrire les relations entre une variable logique (qui ne peut prendre que deux valeurs, « oui » ou « non ») et une ou plusieurs autres variables. Dans l’article, les relations entre la rechute (« oui » ou « non ») et l’appartenance au groupe ayant réalisé le programme précoce ou retardé sont analysés par une régression logistique pour chaque fenêtre temporelle (<2 mois, 2-6 mois et 6-12 mois). A noter qu’il n’est pas clairement indiqué si ces régressions incluent d’autres variables comme la sévérité de la blessure ou les autres variables décrites dans le tableau 2 de l’article.

Références

- Vermeulen R, Whiteley R, van der Made AD, van Dyk N, Almusa E, Geertsema C, Targett S, Farooq A, Bahr R, Tol JL, Wangensteen A. Early versus delayed lengthening exercises for acute hamstring injury in male athletes: a randomised controlled clinical trial. Br J Sports Med. 2022 Mar 25:bjsports-2020-103405. Doi: 10.1136/bjsports-2020-103405. Epub ahead of print. PMID : 35338036.

- Alonso-Fernandez D, Martinez-Fernandez J, Docampo-Blanco P, Fernandez-Rodriguez R. Impact of Askling L-PROTOCOL on Biceps Femoris Architecture, Hamstring Flexibility and Sprint Performance. Int J Sports Med. 2022 Apr;43(4):373-380. Doi: 10.1055/a-1627-0957. Epub 2021 Aug 31. PMID: 34464983.

- Severini G, Holland D, Drumgoole A, Delahunt E, Ditroilo M. Kinematic and electromyographic analysis of the Askling L-Protocol for hamstring training. Scand J Med Sci Sports. 2018 Dec;28(12):2536-2546. Doi: 10.1111/sms.13288. Epub 2018 Sep 26. PMID : 30171776.

- Wehrstein M, Schöffel A, Weiberg N, Gwechenberger T, Betz T, Rittweg M, Parstorfer M, Pilz M, Friedmann-Bette B. Eccentric Overload during Resistance Exercise: A Stimulus for Enhanced Satellite Cell Activation. Med Sci Sports Exerc. 2022 Mar 1 ;54(3) :388-398. Doi : 10.1249/MSS.0000000000002818. PMID : 34690286.

- Peetrons P. Ultrasound of muscles. Eur Radiol. 2002 Jan;12(1):35-43. Doi: 10.1007/s00330-001-1164-6. Epub 2001 Oct 19. PMID : 11868072

- Askling CM, Tengvar M, Thorstensson A. Acute hamstring injuries in Swedish elite football: a prospective randomised controlled clinical trial comparing two rehabilitation protocols. Br J Sports Med. 2013 Oct;47(15):953-9. Doi: 10.1136/bjsports-2013-092165. Epub 2013 Mar 27. PMID: 23536466.

- Askling CM, Tengvar M, Tarassova O, Thorstensson A. Acute hamstring injuries in Swedish elite sprinters and jumpers: a prospective randomised controlled clinical trial comparing two rehabilitation protocols. Br J Sports Med. 2014 Apr ;48(7) :532-9. Doi : 10.1136/bjsports-2013-093214. PMID : 24620041.

- Pas HI, Reurink G, Tol JL, Weir A, Winters M, Moen MH. Efficacy of rehabilitation (lengthening) exercises, platelet-rich plasma injections, and other conservative interventions in acute hamstring injuries: an updated systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2015 Sep;49(18):1197-205. Doi: 10.1136/bjsports-2015-094879. Epub 2015 Jul 21. PMID: 26198389.

- Petersen J, Thorborg K, Nielsen MB, Budtz-Jørgensen E, Hölmich P. Preventive effect of eccentric training on acute hamstring injuries in men’s soccer: a cluster-randomized controlled trial. Am J Sports Med. 2011 Nov ;39(11) :2296-303. Doi : 10.1177/0363546511419277. Epub 2011 Aug 8. PMID : 21825112.

- Whiteley R, van Dyk N, Wangensteen A, Hansen C. Clinical implications from daily physiotherapy examination of 131 acute hamstring injuries and their association with running speed and rehabilitation progression. Br J Sports Med. 2018 Mar;52(5):303-310. Doi: 10.1136/bjsports-2017-097616. Epub 2017 Oct 30. PMID: 29084725.

- Tol JL, Hamilton B, Eirale C, Muxart P, Jacobsen P, Whiteley R. At return to play following hamstring injury the majority of professional football players have residual isokinetic deficits. Br J Sports Med. 2014 Sep;48(18):1364-9. Doi: 10.1136/bjsports-2013-093016. Epub 2014 Feb 3. PMID: 24493666; PMCID: PMC4174121.

- D Alonso-Fernandez, P Docampo-Blanco, J Martinez-Fernandez ; Changes in muscle architecture of biceps femoris induced by eccentric strength training with nordic hamstring exercise. Scand. J.Med.Sci.Spors, 2018 Jan;28(1):88-94 PMID: 28314091 DOI: 10.1111/sms.12877

- Marušič J, Šarabon N. Comparison of electromyographic activity during Nordic hamstring exercise and exercise in lengthened position. Eur J Transl Myol. 2020 Jun 17;30(2):8957. doi: 10.4081/ejtm.2019.8957. PMID: 32782761; PMCID: PMC7385688.

- Remy Gerard, Leo Gojon, Philippe Decleve, Joachim Van Cant, PhD, The Effects of Eccentric Training on Biceps Femoris Architecture and Strength: A Systematic Review With Meta-Analysis. Journal of Athletic Training 2020;55(5):50111-5114 DOI: 110.4085/1062-6050-194-19

- Ekstrand J, Lee JC, Healy JC. MRI findings and return to play in football: a prospective analysis of 255 hamstring injuries in the UEFA Elite Club Injury Study. Br J Sports Med. 2016 Jun;50(12):738-43. doi: 10.1136/bjsports-2016-095974. Epub 2016 Apr 15. PMID: 27084882.

- Reurink G, Goudswaard GJ, Moen MH, Weir A, Verhaar JA, Bierma-Zeinstra SM, Maas M, Tol JL; Dutch Hamstring Injection Therapy (HIT) Study Investigators. Platelet-rich plasma injections in acute muscle injury. N Engl J Med. 2014 Jun 26;370(26):2546-7. doi: 10.1056/NEJMc1402340. PMID: 24963588.