Prévalence et incidence de la lombalgie chez les coureurs à pieds : une revue systématique.

Jan 18

/

Kinesport

La course à pied est l'un des sports les plus pratiqués par la population adulte dans le monde entier, en raison du coût raisonnable de l’équipement et de ses grands effets bénéfiques sur la santé. Les avantages de la course à pied comprennent le contrôle du poids et la prévention des maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, qui entraînent une réduction générale du risque de mortalité. Au cours de la dernière décennie, il y a eu une augmentation considérable de l’intérêt pour la course à pied de compétition et de loisir, même chez les sujets qui n'ont pas de connaissances appropriées sur les méthodes d'entraînement. Bien qu'il soit prouvé que ce sport est l'un des moyens les plus efficaces d'atteindre un bon état de santé et de forme physique, des études récentes indiquent qu'elle comporte également un risque relativement élevé de blessures associées. Les blessures liées à la course à pied (RRI) affectent principalement les articulations des membres inférieurs, du bassin et de la colonne lombaire, provoquant des douleurs musculaires, tendineuses et articulaires, qui se traduisent souvent par des lombalgies (LBP). Dans 90 % des cas, la lombalgie est définie comme non spécifique, car les causes patho-anatomiques musculo-squelettiques ne sont pas clairement identifiées et fiables. La lombalgie est l'un des problèmes de santé les plus courants dans le monde, que 80% des adultes rencontrent à un moment ou à un autre de leur vie. Malgré les nombreuses études publiées sur la prévalence et l'incidence de la lombalgie, il n'existe pas de consensus clair concernant son impact épidémiologique réel. A l’image de la population générale, un grand nombre d'athlètes souffrent également de lombalgie. Le taux d'incidence de la lombalgie chez les athlètes peut atteindre 30 % selon le sport pratiqué.

Les études publiées dans la littérature scientifique se concentrent principalement sur les RRI en général, mais il n'existe pas de revues systématiques (SR) traitant spécifiquement de la prévalence, de l'incidence et des facteurs de risque de la lombalgie chez les coureurs. C’est la raison pour laquelle, Maselli et al. se sont intéressés à ce sujet dans leur étude publiée en 2020 : Prévalence et Incidence de la lombalgie chez les coureurs : une revue systématique. Les objectifs de cette étude étaient d'enquêter sur la prévalence et l'incidence de la lombalgie chez les coureurs, ainsi que les facteurs de risque spécifiques pour l'apparition de la lombalgie. François DUCOURANT vous propose la traducion synthèse de cette publication.

MÉTHODES

Stratégie de recherche :

Une recherche documentaire a été effectuée dans les bases de données suivantes, depuis leur création jusqu'au 31 juillet 2019 : PubMed, CINAHL (EBSCO), Google Scholar, Ovid, PsycINFO, PSYNDEX, Embase, SPORTDiscus, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Cochrane Library et Web of Science. Les mots clés étaient par exemple : runners, risk factors, running-related injuries et, si possible, associés à des termes médicaux comme par exemple : low back pain, prevalence, incidence.

Toutes les études ont été menées sur des coureurs sans limites d'âge. Tous les types d’études visant à étudier la prévalence, l'incidence ou les facteurs de risque de la lombalgie en tant que RRI ont été inclues. Les coureurs de toute expérience ou de kilométrage par semaine ont été inclus, tandis que les sprinteurs et les pratiquants d'athlétisme n'ont pas été pris en compte. Les RRI ont été définies comme tout événement suffisamment grave pour éviter ou même restreindre l'activité de course pendant au moins 24 heures. Les études faisant état d'au moins une zone anatomique comprise dans la définition de la lombalgie, telle que la zone située sous le bord de la 12e côte et au-dessus du pli fessier inférieur (y compris le bassin/la crête du bassin, le sacrum et le fessier) ont été sélectionnées.

Sélection des études

Le processus de sélection et de collecte des données a été effectué par deux réviseurs (FM et AC) sous la supervision d'un troisième auteur (MT). L'ensemble des dossiers a été passé au crible par le logiciel de gestion des revues systématiques "Rayyan".

Collecte des données

Pour chaque article, les données suivantes ont été extraites : conception de l'étude ; auteur, année de publication ; nombre et caractéristiques des participants/populations ; définition internationale et/ou tout critère de diagnostic de la lombalgie ; analyse des variables et des résultats des études ; cadre de l'étude/pays (par exemple, marathon, semi-marathon, enquête, analyse en laboratoire) ; taux de prévalence et d'incidence ; intervention et résultats ; suivi ou durée de l'étude ; perspectives théoriques sur les facteurs de risque potentiels de l'apparition de la lombalgie : facteurs de risque signalés ; résultats et mesures permettant d'associer les risques associés à la lombalgie.

Une recherche documentaire a été effectuée dans les bases de données suivantes, depuis leur création jusqu'au 31 juillet 2019 : PubMed, CINAHL (EBSCO), Google Scholar, Ovid, PsycINFO, PSYNDEX, Embase, SPORTDiscus, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Cochrane Library et Web of Science. Les mots clés étaient par exemple : runners, risk factors, running-related injuries et, si possible, associés à des termes médicaux comme par exemple : low back pain, prevalence, incidence.

Critères d'éligibilité

Toutes les études ont été menées sur des coureurs sans limites d'âge. Tous les types d’études visant à étudier la prévalence, l'incidence ou les facteurs de risque de la lombalgie en tant que RRI ont été inclues. Les coureurs de toute expérience ou de kilométrage par semaine ont été inclus, tandis que les sprinteurs et les pratiquants d'athlétisme n'ont pas été pris en compte. Les RRI ont été définies comme tout événement suffisamment grave pour éviter ou même restreindre l'activité de course pendant au moins 24 heures. Les études faisant état d'au moins une zone anatomique comprise dans la définition de la lombalgie, telle que la zone située sous le bord de la 12e côte et au-dessus du pli fessier inférieur (y compris le bassin/la crête du bassin, le sacrum et le fessier) ont été sélectionnées.

Sélection des études

Le processus de sélection et de collecte des données a été effectué par deux réviseurs (FM et AC) sous la supervision d'un troisième auteur (MT). L'ensemble des dossiers a été passé au crible par le logiciel de gestion des revues systématiques "Rayyan".

Collecte des données

Pour chaque article, les données suivantes ont été extraites : conception de l'étude ; auteur, année de publication ; nombre et caractéristiques des participants/populations ; définition internationale et/ou tout critère de diagnostic de la lombalgie ; analyse des variables et des résultats des études ; cadre de l'étude/pays (par exemple, marathon, semi-marathon, enquête, analyse en laboratoire) ; taux de prévalence et d'incidence ; intervention et résultats ; suivi ou durée de l'étude ; perspectives théoriques sur les facteurs de risque potentiels de l'apparition de la lombalgie : facteurs de risque signalés ; résultats et mesures permettant d'associer les risques associés à la lombalgie.

RÉSULTATS

Processus de sélection des études

Les recherches dans les bases de données électroniques et l'identification de références supplémentaires ont permis d'obtenir 14 575 enregistrements, dont 3952 doublons qui ont été supprimés. Après avoir passé au crible les titres et les résumés, 10 564 enregistrements (dont 2 en texte intégral non disponibles) ont été exclus. Ensuite, 59 études potentiellement pertinentes ont été considérées comme éligibles pour l'évaluation du texte intégral, ce qui a permis d'inclure 19 études dans cette RS. Le processus de sélection est décrit dans la figure 1.

Caractéristiques des études incluses

Les 19 études incluses étaient : transversales (n=6), rétrospectives (n=3) et prospectives (n=10). Elles ont toutes été publiées en anglais, de 1981 à 2019. Dans l'ensemble, les suivis ou la durée de ces études allaient de 6 semaines à 2 ans, tandis que la taille des échantillons variait d'un minimum de 4 059 à un maximum de 4 380 participants.

Risque de biais des études incluses

Les études incluses dans la synthèse qualitative sont au nombre de 19. La plupart des éléments de tous les outils d'évaluation des risques de biais (RoB) utilisés pour l'évaluation de la qualité ont été classés comme présentant un risque faible. Ils étaient liés aux méthodes d'échantillonnage dans trois études, tandis que dans une étude, les éléments étaient considérés comme à haut risque. Dans une autre étude plus approfondie, deux autres éléments ont été jugés à haut risque, l'un concernant la fiabilité de la mesure de la condition et l'autre la validité de l'identification de la condition. En ce qui concerne les études transversales, la majorité des études présentaient une valeur de référence faible et, plus rarement, peu claire. Pour les études rétrospectives, la valeur de référence était faible dans toutes les études. Enfin, pour les études prospectives, dans 6 études, les éléments relatifs à la similarité/au recrutement des groupes ont été considérés comme non applicables.

Les résultats concernant la prévalence et l'incidence sont présentés dans le tableau 1.

Les recherches dans les bases de données électroniques et l'identification de références supplémentaires ont permis d'obtenir 14 575 enregistrements, dont 3952 doublons qui ont été supprimés. Après avoir passé au crible les titres et les résumés, 10 564 enregistrements (dont 2 en texte intégral non disponibles) ont été exclus. Ensuite, 59 études potentiellement pertinentes ont été considérées comme éligibles pour l'évaluation du texte intégral, ce qui a permis d'inclure 19 études dans cette RS. Le processus de sélection est décrit dans la figure 1.

Caractéristiques des études incluses

Les 19 études incluses étaient : transversales (n=6), rétrospectives (n=3) et prospectives (n=10). Elles ont toutes été publiées en anglais, de 1981 à 2019. Dans l'ensemble, les suivis ou la durée de ces études allaient de 6 semaines à 2 ans, tandis que la taille des échantillons variait d'un minimum de 4 059 à un maximum de 4 380 participants.

Risque de biais des études incluses

Les études incluses dans la synthèse qualitative sont au nombre de 19. La plupart des éléments de tous les outils d'évaluation des risques de biais (RoB) utilisés pour l'évaluation de la qualité ont été classés comme présentant un risque faible. Ils étaient liés aux méthodes d'échantillonnage dans trois études, tandis que dans une étude, les éléments étaient considérés comme à haut risque. Dans une autre étude plus approfondie, deux autres éléments ont été jugés à haut risque, l'un concernant la fiabilité de la mesure de la condition et l'autre la validité de l'identification de la condition. En ce qui concerne les études transversales, la majorité des études présentaient une valeur de référence faible et, plus rarement, peu claire. Pour les études rétrospectives, la valeur de référence était faible dans toutes les études. Enfin, pour les études prospectives, dans 6 études, les éléments relatifs à la similarité/au recrutement des groupes ont été considérés comme non applicables.

- Résumé des résultats

Les résultats concernant la prévalence et l'incidence sont présentés dans le tableau 1.

- Prévalence de la LBP

Huit des 19 ont inclus des études sur la prévalence de la lombalgie chez les coureurs. Six étaient des études transversales, une étude rétrospective et une autre était une étude prospective. La fourchette de prévalence ponctuelle allait d’un minimum de 0, 7% à un maximum de 13,6% et la prévalence à vie allait d'un minimum de 3,2% à un maximum de 20,2%.

- Incidence de la LBP

Douze des 19 études incluses portaient sur l'incidence de la lombalgie chez les coureurs. Dix étaient des études prospectives, et 2 étaient des études rétrospectives. Dans l'ensemble, l'incidence de la lombalgie chez les coureurs variait entre un minimum de 0,35% (en 6 semaines) et une valeur maximale de 22% (en 1 an). Le taux d'incidence le plus élevé a été rapporté comme étant de 22 % sur un échantillon de 45 coureurs.

- Facteurs de risque de lombalgie

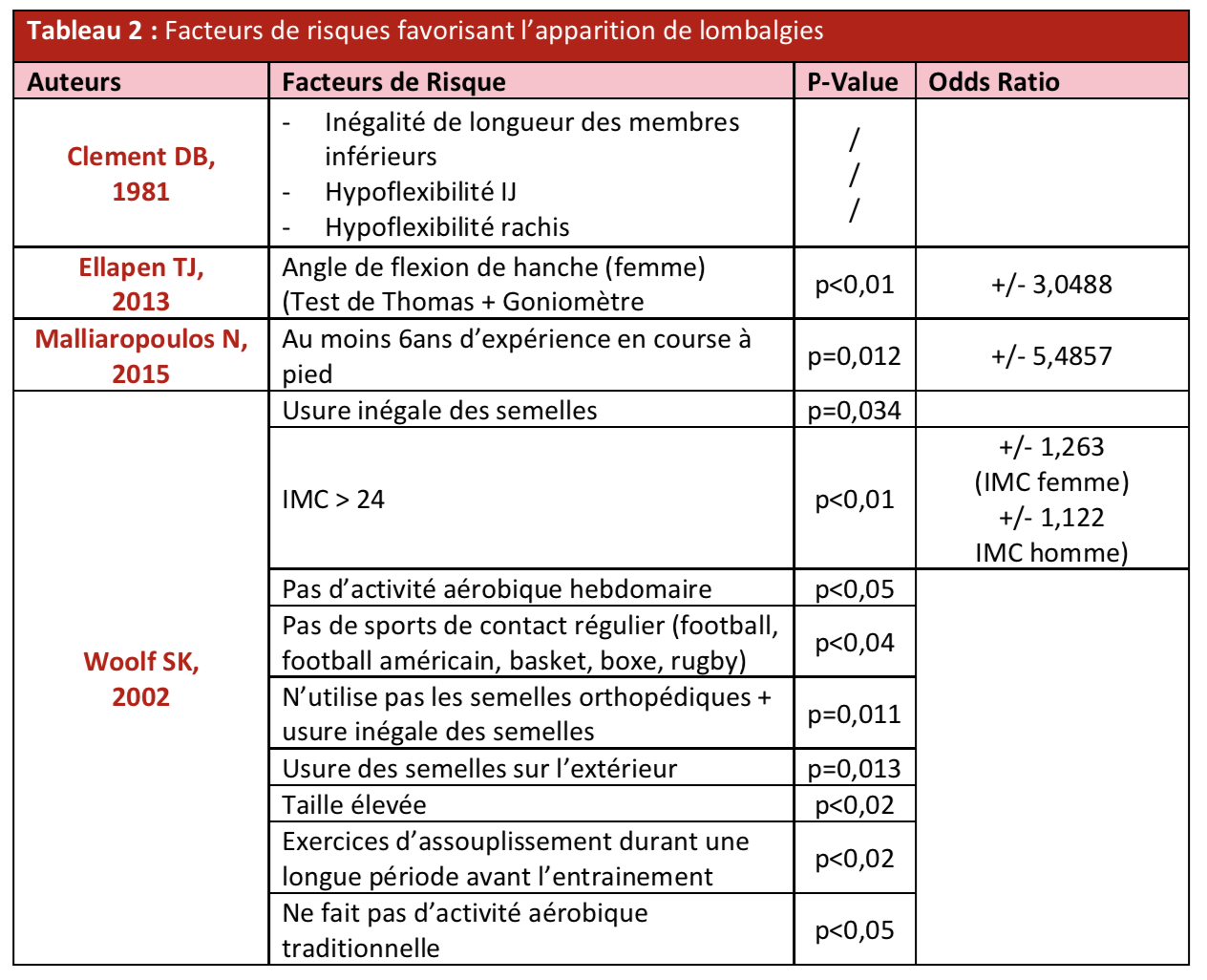

Les facteurs de risque d'apparition de la lombalgie sont indiqués dans le tableau 2.

DISCUSSION

L'objectif de cette RS était d'étudier la prévalence et l'incidence de la lombalgie et d'identifier les facteurs de risque de la lombalgie chez les coureurs. À la connaissance des auteurs, il s'agit du premier rapport de recherche portant sur ces résultats dans cette population spécifique.

En ce qui concerne le kilométrage, la prévalence de la lombalgie chez les coureurs semble être indépendante de la distance parcourue. Dans l’étude de Besomi et al, l'échantillon le plus important (4380) des études incluses dans notre étude, la prévalence a été évaluée sur une course de trois distances différentes (10, 21 et 42 km). Le taux de prévalence chez les coureurs de 42 km était similaire (7,5%) à celui des coureurs de 21 km (7,5%).

Facteurs de risque

Seules quatre études ont abordé les facteurs de risque spécifiques de l'apparition de la lombalgie chez les coureurs. Une grande prudence est donc requise pour traduire leurs résultats en pratique générale. Les facteurs de risque intrinsèques proposés pour l'apparition de la lombalgie chez les coureurs sont les suivants :

Les principaux facteurs de risque extrinsèques d'apparition de la lombalgie chez les coureurs sont les suivants :

Dans ce cas également, les résultats des deux études sélectionnées ne peuvent pas être directement transposés à la pratique quotidienne, mais pourraient seulement servir d'éléments supplémentaires pour aider le clinicien à interpréter l'état de l'athlète.

Prévalence et incidence de la lombalgie

Bien que la course à pied soit l'un des sports les plus pratiqués au monde et que le taux de prévalence des RRI soit bien documenté dans la littérature scientifique, la prévalence et l'incidence de la lombalgie chez les coureurs sont encore mal connues. Le nombre relativement faible d'études que les auteurs ont pu trouver dans la présente étude confirme la rareté de la littérature sur ce sujet.

Dans l'ensemble, les conclusions de ce rapport de synthèse ont révélé que la prévalence et l'incidence de la lombalgie chez les coureurs, comparées à celles de la population générale, étaient faibles. En détail, selon les résultats, au sein de la population sportive la plus représentée dans les études analysées (c'est-à-dire les 20 à 50 ans), la course à pied ne semble pas être liée à des taux plus élevés d'incidence et de prévalence de la lombalgie, si on la compare à la population générale du même âge. Les mêmes considérations peuvent être faites pour l'incidence, en effet l'incidence sur un an dans la population générale était de 36%, tandis que les données issues du rapport de synthèse indiquent que l'incidence sur un an se situait entre 2,8 % et 22 %.

En ce qui concerne le kilométrage, la prévalence de la lombalgie chez les coureurs semble être indépendante de la distance parcourue. Dans l’étude de Besomi et al, l'échantillon le plus important (4380) des études incluses dans notre étude, la prévalence a été évaluée sur une course de trois distances différentes (10, 21 et 42 km). Le taux de prévalence chez les coureurs de 42 km était similaire (7,5%) à celui des coureurs de 21 km (7,5%).

Bien que la prévalence et l'incidence de la LBP semblent faibles si on les compare à celles de la population générale, cette conclusion doit être prise avec prudence, notamment en raison de la rareté des études disponibles. D'autres études sont nécessaires afin d'étendre les résultats de cette revue systématique à la population adulte plus âgée, car les valeurs de l'incidence et de la prévalence de la lombalgie augmentent avec l'âge.

Facteurs de risque

Seules quatre études ont abordé les facteurs de risque spécifiques de l'apparition de la lombalgie chez les coureurs. Une grande prudence est donc requise pour traduire leurs résultats en pratique générale. Les facteurs de risque intrinsèques proposés pour l'apparition de la lombalgie chez les coureurs sont les suivants :

- IMC ≥24

- Taille plus élevée

- Hypoextensibilité des fléchisseurs de la hanche (mesurée avec le test de Thomas)

- Angles de flexion de hanche (uniquement chez les femmes et mesurés avec goniomètre) Mais, comme l'indiquent les auteurs, il n'existe pas de littérature solide pour expliquer ces deux derniers résultats. Ce sujet devrait être étudié sur de grands échantillons en utilisant un plan prospectif.

Les principaux facteurs de risque extrinsèques d'apparition de la lombalgie chez les coureurs sont les suivants :

- Niveau de compétition élevé

- Plus de six ans d'expérience dans la course à pied

- Certains modèles de chaussure

- Le fait de ne pas pratiquer d'activité aérobique hebdomadaire.

Dans ce cas également, les résultats des deux études sélectionnées ne peuvent pas être directement transposés à la pratique quotidienne, mais pourraient seulement servir d'éléments supplémentaires pour aider le clinicien à interpréter l'état de l'athlète.

Implications cliniques

Il n'y a pas de corrélation avec l'apparition ou la présence de la lombalgie avec la pratique de la course à pied. Certaines études ont suggéré que la course à pied pourrait avoir un rôle anabolique vis-à-vis du disque intervertébral, parmi lesquelles Belavy et al. ont rapporté que les coureurs de longue distance et les joggeurs présentaient une meilleure hydratation et des niveaux de glycosaminoglycanes supérieurs à ceux des individus non sportifs.

Ces résultats, ainsi que le faible niveau d'incidence et de prévalence de la lombalgie chez les coureurs, invitent à penser avec prudence que la course à pied est un facteur de protection contre la lombalgie et à envisager de prescrire la course à pied comme un exercice préventif contre la lombalgie. Bien que les données disponibles sur les facteurs de risque soient faibles et non concluantes, la plupart des facteurs de risque proposés en matière de course à pied sont modifiables par une intervention spécifique et un entraînement adapté et devraient être pris en considération par les kinésithérapeutes et les entraîneurs.

Limites de l’étude :

Cette revue systématique a plusieurs limites. Les études rédigées dans des langues autres que l'anglais ou l'italien ont été exclues et, en raison de l'hétérogénéité des études incluses, il n'était pas possible d'effectuer une méta-analyse. Ensuite, nous n'avons pas inclus les sprinteurs dans nos recherches. De plus, nous avons adopté une définition topographique stricte de la lombalgie, alors que dans d'autres études épidémiologiques, les auteurs ont qualifié de lombalgie une "douleur dorsale" générique, qui pouvait même impliquer la région thoracique. De plus, une définition homogène de la lombalgie n'a pas été adoptée dans toutes les études, les populations étudiées étaient différentes et la prévalence, l'incidence ou les facteurs de risque de l'apparition de la lombalgie sont étudiés par des questionnaires qui sont exposés à un biais de rappel.

De plus, il existe un risque élevé de biais de sélection dans les études : les personnes ayant des lombalgies peuvent ne pas être en mesure de courir, ce qui augmente le taux de prévalence dans la population générale. Enfin, il serait également nécessaire de renforcer les définitions des taux d'incidence et de prévalence, qui sont parfois confuses ou inversées, et créent donc des difficultés dans l'interprétation des données.

CONCLUSION

Contrairement aux idées reçues, la prévalence et l'incidence de la lombalgie chez les coureurs semblent être faibles si on les compare à la population générale et aux autres pathologies fréquentes en course à pied. La pratique du running pourrait même être un facteur de protection contre la lombalgie. La plupart des facteurs de risque sont potentiellement modifiables par une intervention attentive du clinicien et devraient être pris en compte lors de la prévention de la lombalgie.

BIBLIOGRAPHIE

Maselli, F., Storari, L., Barbari, V., Colombi, A., Turolla, A., Gianola, S., Rossettini, G. and

Testa, M., 2020. Prevalence and incidence of low back pain among runners: a systematic

review. BMC Musculoskeletal Disorders, 21(1).

Copyright © 2025

Write your awesome label here.