Les lésions de stress osseux à faible risque des diaphyses tibiale et métatarsienne se produisent sur les surfaces de compression, qui correspondent respectivement aux cortex postérieur et dorsal.

Les lésions de stress osseux à ces endroits représentent plus de la moitié de toutes les lésions de stress osseux et sont considérées comme « à faible risque » car elles guérissent généralement sans complication ni nécessité de traitement invasif. Cependant, la guérison prend du temps et le risque d'une nouvelle blessure de stress osseux, le plus souvent à un autre endroit, est plus élevé.

Les concepts présentés dans cet article s'appliquent à d'autres BSIs à faible risque. Cependant, ils ne sont pas applicables aux BSIs à haut risque (par exemple, cortex supérieur du col du fémur, cortex antérieur du tibia), qui se produisent souvent sur des surfaces « de traction » et nécessitent une intervention plus définitive en raison d'un risque plus élevé de progression de la pathologie.

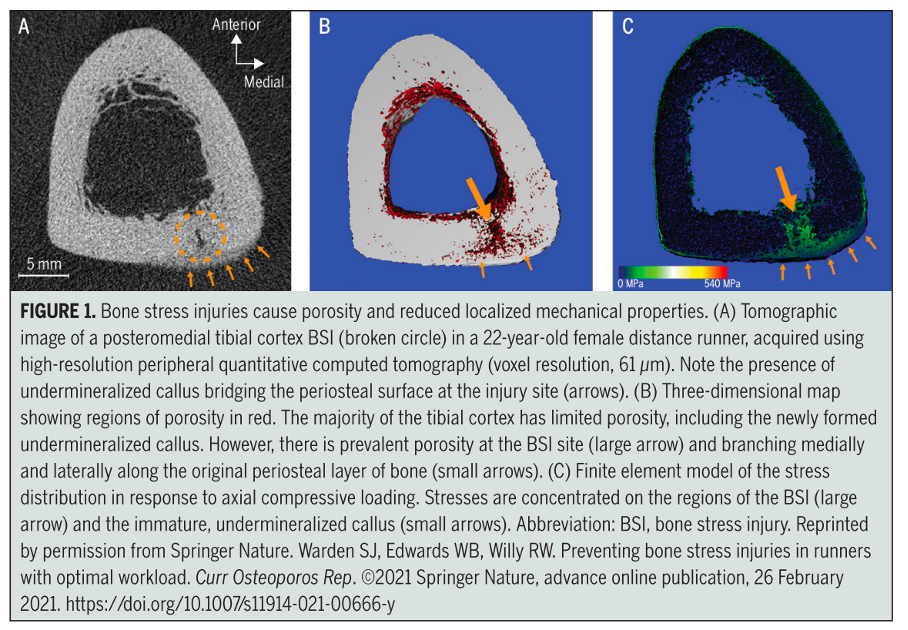

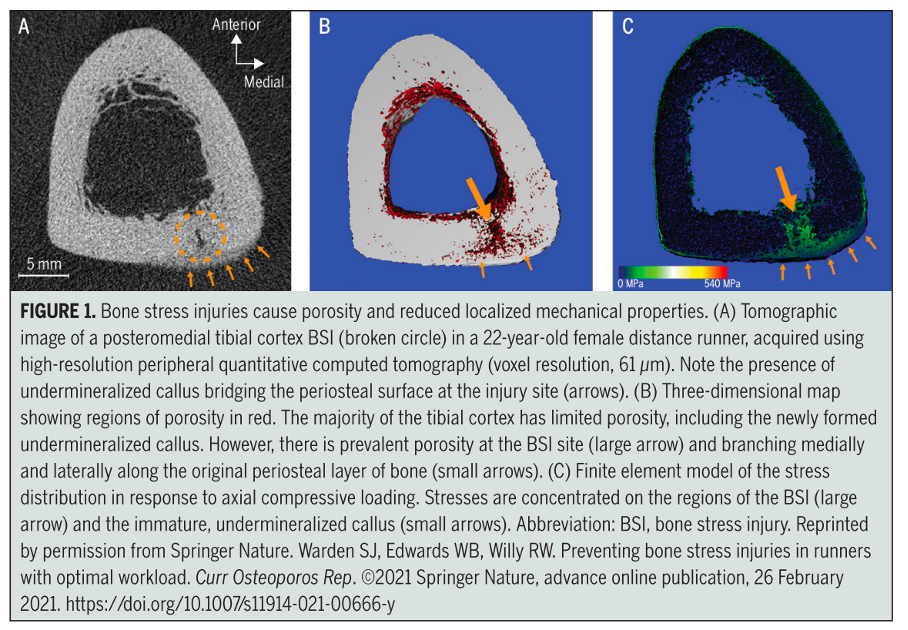

Comprendre comment les lésions de stress osseux guérissent peut orienter la prise en charge. Bien que la guérison des BSIs soit peu étudiée, on pense qu'elle implique une combinaison d’activité de remodelage et de modelage ciblés. Le remodelage ciblé est l'activité séquentielle des ostéoclastes qui résorbent l'os pour éliminer l'os endommagé avant que les ostéoblastes ne remplissent le vide avec de l'os nouveau. Une BSI indique que le remodelage ciblé a été dépassé par l'accumulation de dommages microscopiques induits par la charge (c'est-à-dire les microdommages). Le résultat net sur les sites riches en os cortical, tels que les diaphyses tibiale et métatarsienne, est une porosité intra-corticale accrue et une réduction des propriétés mécaniques locales, ce qui peut conduire à des douleurs liées aux BSIs induites chimiquement et/ou mécaniquement.

Pour limiter la progression des BSIs,

une réduction de la charge est nécessaire pour permettre au remodelage ciblé de « rattraper » le retard sans accumuler davantage de dommages. L'activation des ostéoclastes et la résorption de l'os cortical prennent environ 4 semaines, le remplacement par de l'os nouveau prend 3 mois, et jusqu'à un an est nécessaire pour une minéralisation complète. La durée du remodelage est plus longue dans l'os trabéculaire, ce qui peut contribuer aux temps de guérison prolongés des BSIs dans les zones riches en os trabéculaire (par exemple, le sacrum et le bassin). Cependant, ce processus n'explique pas pourquoi de nombreux athlètes souffrant d'un BSI reprennent leurs activités avant la fin du remodelage. Ce dernier est dû au fait que

les BSIs stimulent le modelage osseux réparateur. Le modelage désigne la résorption ou la formation osseuse isolée sur une surface.

En présence d'une BSI corticale, une formation osseuse rapide se produit sur la surface périostique sans résorption préalable, et se manifeste radiographiquement par un cal (FIGURE 1A). Positionné à distance des axes mécaniques de l'os, un cal situé en périoste fournit un « échafaudage » au site de la blessure pour restaurer les propriétés mécaniques plus rapidement qu'avec un remodelage ciblé.

Dans les sections suivantes, les auteurs présentent les principes clés qui sous-tendent leur approche clinique de la gestion des BSIs :

(1) gérer la charge

(2) prendre en compte les compléments de cicatrisation

(3) maintenir la forme physique

(4) prendre en compte la fonction musculaire

(5) reprendre et faire progresser la course à pied

(6) réduire le risque de blessure ultérieure

Les BSIs à faible risque nécessitent une période de réduction de la charge. Cependant, sa durée doit être réduite au minimum pour éviter un déconditionnement physique exagéré et une perte osseuse induite par la décharge. Sachant que la formation d'un cal induit par le modelage restaure l'intégrité structurelle relativement rapidement, et que les cliniciens n'ont pas besoin d'attendre l'achèvement d'un remodelage ciblé plus lent,

les BSIs tibiales et métatarsiennes à faible risque doivent être gérées en utilisant une approche d’optimal loading. Il n'y a pas besoin d'une période prolongée d’appui protégé strict (par exemple, 6 à 8 semaines dans une botte de marche).

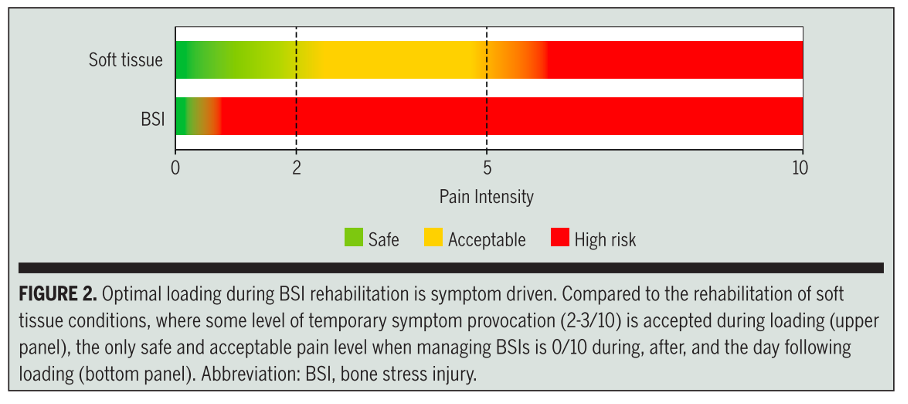

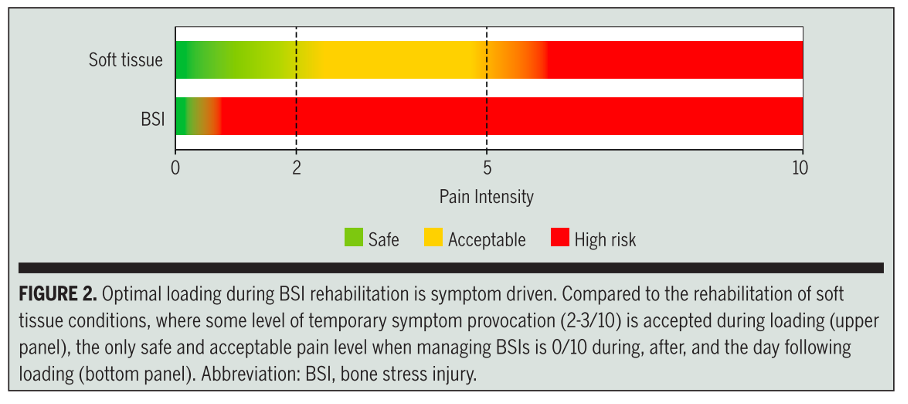

L’optimal loading d’une BSI à faible risque respecte la pathologie sous-jacente et est basée sur les symptômes plutôt que sur le temps. Elle est centrée sur la réintroduction progressive de la charge, guidée par l'absence de symptômes pendant, après et le jour suivant la charge (FIGURE 2). Une surveillance étroite et une éducation concernant la douleur sont essentielles. Toute douleur, que ce soit à l'activité ou au repos, indique que la pathologie a été irritée mécaniquement et/ou chimiquement et que la charge doit être modifiée. La douleur n'indique pas automatiquement une récidive de BSI, mais elle indique que la charge doit être immédiatement modifiée pour éviter un retard de guérison et/ou une nouvelle blessure.

Il n'est pas certain qu'une approche d’optimal loading modifie l'évolution du retour à la course à pied ; cependant,

la réintroduction progressive de la charge peut faciliter un retour sûr à la participation et un modèle de récupération active pour l'athlète. Les approches visant à accélérer la guérison des BSIs, à prévenir les conséquences secondaires (par exemple, la perte de l'aptitude cardiovasculaire et musculaire) et à traiter les facteurs de risque potentiels (par exemple, la disponibilité de l'énergie, le statut hormonal, la mécanique de course, la conception du plan d'entraînement, etc.) sont intégrées et sont cohérentes avec le modèle d’optimal loading car elles ont un impact sur la capacité de l'os à résister à la charge et/ou influencent les charges introduites pendant la récupération ou après le retour à l'activité.

L'objectif initial de la prise en charge d'une BSI est une démarche sans douleur et des activités de la vie quotidienne. Une démarche indolore peut être obtenue par une mise en charge partielle, en utilisant des dispositifs d'aide à la marche (béquille double ou simple, canne, etc.). S'il n'est pas possible d'obtenir un schéma de marche normal sans douleur par le biais d'une mise en charge partielle, on peut envisager de ne pas mettre en charge avec des béquilles ou une botte de marche. Utilisez les bottes de marche judicieusement, car elles modifient la mécanique de la marche et contribuent à des problèmes secondaires proximaux et controlatéraux. Les chaussures minimalistes augmentent les charges métatarsiennes ; les auteurs suggèrent d'éviter les chaussures minimalistes dans les premiers stades douloureux de la récupération d'une BSI métatarsienne, car elles nécessiteraient une progression plus lente dans un programme de retour à la course.

Envisager la prise d'analgésiques ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) en cas de douleur au repos et/ou nocturne, mais pas pour obtenir une démarche indolore, car ils peuvent masquer les symptômes d'une charge excessive. L'utilisation prolongée d'AINS peut également réduire la formation osseuse pendant la guérison d'une blessure au métatarse, inhiber l'adaptation de l'os à la charge et contribuer au risque de blessure au métatarse. Limiter l'utilisation d'AINS à court terme (moins de 7 jours) pour éviter ces effets négatifs potentiels.

Bien qu'il n'existe pas de méthodes éprouvées pour accélérer la guérison des BSIs, un certain nombre de candidats sont utilisés en clinique, en partant du principe qu'ils ne font au moins aucun mal lorsqu'ils ne sont pas utilisés au détriment des interventions actives :

- Les ultrasons pulsés de faible intensité (moins de 0,1 W/cm2) sont la modalité électrothérapeutique la plus prometteuse pour influencer positivement la guérison des BSIs (stimulation mécanique des ostéoblastes).

- L'utilisation " hors indication " d'agents pharmacologiques normalement réservés à l'ostéoporose peut avoir un impact sur la guérison des lésions osseuses et améliorer l'état osseux général afin de réduire le risque de lésions osseuses futures (tériparatide (hormone parathyroïdienne humaine recombinante) stimule les ostéoblastes plus que les ostéoclastes et peut avoir un impact sur la guérison osseuse.

Les athlètes souffrant d'une BSI à faible risque peuvent maintenir leur forme cardio-pulmonaire pendant la réduction initiale de la charge en utilisant le vélo, la natation, la course en eau profonde et/ou d'autres formes d'entraînement croisé.

Veillez à la forme musculaire (force, endurance, puissance, etc.) pendant la récupération, à la fois pour le maintien et la prévention de la récidive des lésions osseuses. La susceptibilité aux lésions dues au stress osseux a été prospectivement liée à la réduction de la taille et de la force musculaire. Choisissez des exercices de résistance qui ciblent les muscles locaux du BSI - plus précisément, les fléchisseurs plantaires et les muscles intrinsèques du pied pour les BSIs tibiales et métatarsiennes, respectivement. Cependant, il est également important d'entraîner les muscles à distance pour minimiser la perte concomitante de masse musculaire et de force. Le renforcement ciblé et progressif des fléchisseurs plantaires peut commencer plus tôt chez les athlètes présentant une BSI tibiale postéro-médiale (à faible risque) car les contraintes de traction postérieures sont faibles, mais doit être retardé dans les BSIs tibiales à cortex antérieur (à haut risque). Des exercices résistifs progressifs peuvent être initiés, en fonction de la douleur et du délai médian prévu pour le retour au sport.

Les athlètes qui se remettent d'une BSI métatarsienne à faible risque doivent attendre la disparition de la sensibilité osseuse avant d'entreprendre une flexion plantaire résistée avec mise en charge (par exemple, élévations pointes pieds avec poids), en raison des moments de flexion importants subis par la diaphyse métatarsienne. Le renforcement des intrinsèques du pied (exercices de « short foot » sans mise en charge), ainsi que la presse (poussée talons) et le renforcement multiplanaire des fléchisseurs et extenseurs du genou et de la hanche, peuvent commencer tôt dans la réadaptation d'une BSI métatarsienne. L'amplitude du mouvement de dorsiflexion de la cheville peut diminuer rapidement après la perte de la marche normale chez les athlètes souffrant d'une BSI métatarsienne, ce qui entraîne une élévation précoce du talon et une augmentation de la charge métatarsienne lors de la reprise de la course.

La natation, le cyclisme et la course en eau profonde ne sont pas ostéogéniques et ne représentent pas des stratégies à long terme pour maintenir ou améliorer la forme physique ou la santé osseuse. Remplacez les activités initiales d'entraînement croisé par des activités qui augmentent progressivement la charge osseuse, telles que l'entraînement sur elliptique ou la course sur tapis roulant avec support du poids du corps (par exemple, antigravité ou préssion positive du bas du corps), afin de promouvoir une charge progressive avant de commencer à courir sur le sol.

Un programme progressif de marche et de course est la norme pour ramener un athlète présentant une BSI à faible risque à des charges de course. Un exemple de programme peut être trouvé dans une publication précédente (Warden & al. 2014). Commencez un programme de retour à la course lorsque l'athlète n'a plus de douleur pendant les activités de la vie quotidienne pendant au moins 5 jours consécutifs. Bien qu'il n'y ait pas de programme de retour à la course unique et établi, tous les programmes doivent minimiser les pics de charge osseuse.

La charge de travail osseuse peut être définie comme l'interaction entre le nombre de fois et la force avec laquelle un os est sollicité. Cette interaction est souvent décrite par une loi de puissance inverse, qui indique que de petites augmentations de l'ampleur de la charge (par exemple, l'intensité de l'entraînement) réduisent exponentiellement le nombre de cycles (par exemple, le volume d'entraînement) avant la défaillance de l'os. Pour les charges relatives à la course à pied, il a été estimé qu'une augmentation de 10 % de la charge tissulaire (ex. : contrainte/déformation) réduit de moitié le nombre de cycles de charge avant la rupture. Il est théoriquement plus sûr d'augmenter le volume d'entraînement avant l'intensité lors de la mise en place d'un programme de retour à la course et lors du retour à l'entraînement complet et à la compétition. Dans un modèle probabiliste, courir la même distance mais à une vitesse réduite, de 3,5 à 2,5 m/s, a réduit de moitié la probabilité de BSI tibiale (Edwards & al. 2010). Par conséquent, il faut prescrire judicieusement des séances de course à grande vitesse et réduire temporairement le volume de course lorsque l'on augmente le volume de course à grande vitesse. La plupart des programmes de retour à la course à pied commencent par l'obtention d'une marche sans douleur, avant de remplacer progressivement des intervalles de temps croissants par de la course à faible intensité (50 % du rythme habituel), puis de la course à pied. La progression dans un programme de retour à la course à pied est guidée par la provocation des symptômes pendant et après une séance, et non par les performances de course. L'aptitude cardiovasculaire et la capacité musculaire progressent plus rapidement que la capacité osseuse. Ainsi, les mesures de l'effort perçu ne sont pas appropriées pour guider les programmes de retour à la course. Les séances de course pendant le processus de retour à la course doivent être considérées uniquement comme des séances de charge osseuse contrôlée ; le conditionnement aérobie doit être abordé par un entraînement croisé.

Un programme typique de retour à la course fournit 4000 à 7000 cycles de charge supplémentaires (c'est-à-dire des pas) en une journée. Un moyen objectif de suivre la charge de travail osseux et d'identifier les pics de charge pendant la phase de retour à la course est de combiner la connaissance du temps et de la vitesse de course avec le comptage des pas pendant la course et tout au long de la journée. Des capteurs portables accompagnés d'algorithmes logiciels et d'interfaces utilisateur (collectivement appelés " wearables ") peuvent être utilisés (Moore & al., 2019). Cependant, les wearables ne permettent pas encore de saisir une composante essentielle de la charge osseuse : la charge dérivée du muscle. De plus, les mesures validées permettant d'identifier les pics de charge de travail sont encore en cours de développement ; les cliniciens et les athlètes ne devraient pas se fier à une seule mesure (par exemple, le rapport entre la charge de travail aiguë : chronique). Pour l'instant, les auteurs suggèrent aux cliniciens d'utiliser une combinaison d'augmentation graduelle de la charge de travail (par exemple, une augmentation hebdomadaire de 5 à 10 % du temps de course) et une surveillance étroite de toute provocation de symptôme pour guider le processus de retour à la course après une BSI.

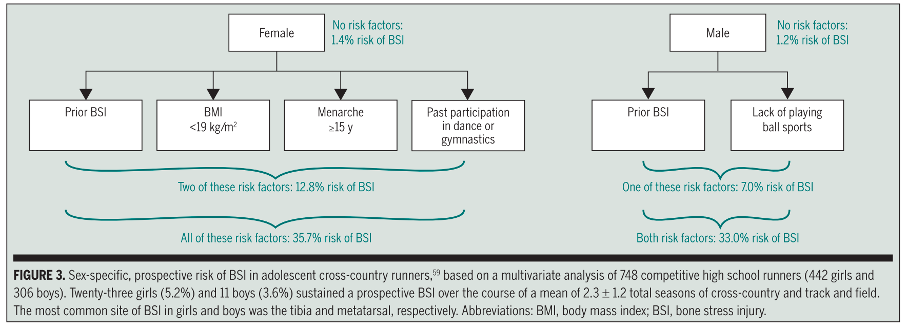

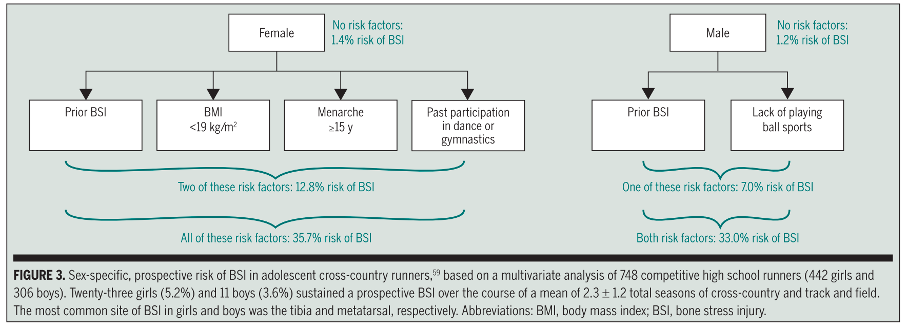

Des antécédents de BSI indiquent fortement des facteurs de risque intrinsèques sous-jacents, qui peuvent inclure des propriétés osseuses compromises, un retard des règles ou une perturbation des menstruations, un déficit énergétique relatif et un indice de masse corporelle inférieur à 19,0 kg/m2, ainsi que des facteurs de risque extrinsèques liés à un volume de course plus élevé et au statut de compétiteur. Ainsi, le dépistage des athlètes uniquement sur la base des antécédents de BSI, en particulier ceux qui prévoient de reprendre un entraînement de haut niveau, peut être efficace pour identifier ceux qui pourraient bénéficier d'un programme de réduction des risques à long terme. La présence de plusieurs facteurs prédictifs peut encore améliorer la capacité à identifier les athlètes à risque de subir une deuxième BSI (FIGURE 3).

La décharge relative qui suit une BSI entraîne une perte osseuse bilatérale, qui atteint son apogée vers 12 semaines, soit le moment du retour progressif à l'activité. Il est intéressant de noter que

l’occurrence de BSI après la reprise de l'entraînement est plus fréquente dans la jambe non blessée. Ces données suggèrent que la santé osseuse, y compris celle de la jambe non blessée, doit être prise en compte pendant la récupération.

Pour avoir un effet sur la santé osseuse, les charges introduites doivent être supérieures à celles subies lors des activités de routine (c'est-à-dire la course d'endurance). Un programme de saut qui pourrait améliorer les propriétés osseuses des membres inférieurs s’ordonnancerait avec :

(1) L’application de charges progressivement plus élevées

(2) Peu de répétitions de charge par session

(3) Une réalisation plusieurs fois par jour

(4) Une réalisation au moins 3 jours par semaine

Concentrez-vous sur une impulsion explosive plutôt que sur une réception lourde (c'est-à-dire à fort impact), car ce sont les muscles qui génèrent les forces les plus élevées agissant sur les os.

Une augmentation de 5 à 10 % de la cadence de course (c'est-à-dire courir avec une foulée plus courte tout en maintenant la vitesse de course) réduit la probabilité d'une BSI tibiale, malgré l'augmentation requise des cycles de charge nécessaires pour courir une distance donnée avec la nouvelle technique de course. Par contre, l'adoption d'une attaque avant-pied, un autre mode populaire de réentraînement à la technique de course, ne réduit pas les tensions tibiales maximales et ne réduit pas le risque de BSI du tibiale (Chen & al., 2016). L’attaque avant-pied augmente également les contraintes sur les métatarses pendant la course.