Contexte

L’idée d’intégrer les avancées et faits scientifiques aux connaissances cliniques empiriques a été introduit dans le domaine médical au cours des années 90 (Guyatt, 1991; Sackett et al., 1996). Le fondement de cette médecine basée sur les faits scientifiques (en anglais Evidence-Based Medicine, EBM) est d’utiliser de manière consciencieuse, explicite et judicieuse les faits scientifiques actuels les plus robustes pour guider les décisions de soins tout en prenant en compte l’expérience clinique du praticien et les préférences et besoins du patient (Sackett et al., 1996; Swanson et al., 2010).

Bien loin de révéler une volonté de mal faire, le constat d’un tel écart entre adhésion aux principes de l’EBP et sa mise en pratique a mis en évidence un certain nombre d’obstacles expliquant cette dichotomie (Jette et al., 2003; Paci et al., 2021; Salbach et al., 2007; Scurlock-Evans et al., 2014). Le dénominateur commun de ces obstacles est la difficulté d’accès à la science que ce soit pour des raisons pratiques, essentiellement le manque de temps, ou par le manque de compétences spécifiques servant à consommer la science de manière efficace.

En France, malgré le développement de l’EBP dans les formations initiales et complémentaires de kinésithérapie, aucun état des lieux des pratiques, barrières et facilitateurs (i.e. les déterminants) liés à l’EBP n’a été effectué. Les premières études faisant le lien entre programmes de formation et EBP montrent le rôle bénéfique de l’éducation vis-à-vis de l’EBP tant au niveau de l’acquisition des compétences scientifiques que dans l’organisation du temps et du travail (Scurlock-Evans et al., 2014). En tant qu’organisme de formation français intégrant l’EBP au centre de ses démarches, il apparaissait comme une évidence pour Kinesport de fournir à la communauté scientifique le premier état des lieux des pratiques et perceptions de l’EBP chez les kinésithérapeutes exerçant en France. Cet état des lieux pourra servir de référence à la fois pour Kinesport mais aussi plus largement pour tous les organismes et institutions d’éducation dans la formation et le perfectionnement à l’EBP.

Dérivant de ce succès, les principes de l’EBM ont été repris par les autres professions de la santé - dont les physiothérapeutes - afin de guider leurs pratiques (Herbert et al., 2012). Ainsi l’EBM est devenue l’EBP (Evidence-Based Practice, EBP (Jesus et al., 2020)). Cependant malgré une forte adhésion des kinés aux concepts de l’EBP, les principes de celle-ci sont fréquemment laissés de côté au profit de traitements ancrés dans les pratiques et qui ne reposent pas sur des faits scientifiques (Zadro et al., 2019). Il s’avère que les décisions cliniques des physiothérapeutes résultent davantage de la combinaison entre l’ensemble des techniques apprises au cours de leur formation initiale et empirisme construit à partir de ces dernières plutôt que sur la mise à jour fréquente de leurs pratiques au regard des connaissances scientifiques actuelles (Turner and Whitfield, 1997; Zadro et al., 2019).

Bien loin de révéler une volonté de mal faire, le constat d’un tel écart entre adhésion aux principes de l’EBP et sa mise en pratique a mis en évidence un certain nombre d’obstacles expliquant cette dichotomie (Jette et al., 2003; Paci et al., 2021; Salbach et al., 2007; Scurlock-Evans et al., 2014). Le dénominateur commun de ces obstacles est la difficulté d’accès à la science que ce soit pour des raisons pratiques, essentiellement le manque de temps, ou par le manque de compétences spécifiques servant à consommer la science de manière efficace.

En France, malgré le développement de l’EBP dans les formations initiales et complémentaires de kinésithérapie, aucun état des lieux des pratiques, barrières et facilitateurs (i.e. les déterminants) liés à l’EBP n’a été effectué. Les premières études faisant le lien entre programmes de formation et EBP montrent le rôle bénéfique de l’éducation vis-à-vis de l’EBP tant au niveau de l’acquisition des compétences scientifiques que dans l’organisation du temps et du travail (Scurlock-Evans et al., 2014). En tant qu’organisme de formation français intégrant l’EBP au centre de ses démarches, il apparaissait comme une évidence pour Kinesport de fournir à la communauté scientifique le premier état des lieux des pratiques et perceptions de l’EBP chez les kinésithérapeutes exerçant en France. Cet état des lieux pourra servir de référence à la fois pour Kinesport mais aussi plus largement pour tous les organismes et institutions d’éducation dans la formation et le perfectionnement à l’EBP.

Matériel et méthodes

- Le questionnaire EBP² comme outil d’évaluation pour réaliser l’état des lieux de l’EBP en France

- Les auteurs ont élaboré une version française du questionnaire de profil de pratique fondée sur les preuves (en anglais Evidence-Based Practice profile, EBP², (McEvoy et al., 2010) ; voir article complet pour détails). Le questionnaire EBP² est une auto-évaluation à sections multiples qui a largement été utilisé (Bhatt and Sheth, 2021; Fernández-Domínguez et al., 2014; Hu et al., 2020; McEvoy et al., 2020, 2011, 2010; Panczyk et al., 2017; Snibsøer et al., 2018; Titlestad et al., 2017), validé (validité : r de Pearson = 0.54-0.80, fiabilité test-retest : ICC=0.77-0.94, cohérence interne : alpha de Cronbach =0.96, distinction entre groupes : p<0.05) et dont le design permet de diviser l’EBP en 5 domaines. Cette compartimentation permet de cerner avec davantage de précision les profils des participants.

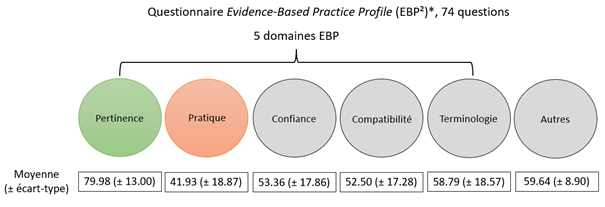

- Le questionnaire est composé de 74 questions dont 58 relatives aux 5 grands domaines de l’EBP à savoir : 1) pertinence : la valeur, l’emphase et l’importance que les participants attribuent à l’EBP (14 questions) ; 2) terminologie : la compréhension de termes communs de recherche (17 questions) ; 3) confiance : la perception de ses compétences en EBP (11 questions) ; 4) pratique : l’utilisation de l’EBP en situation clinique (9 questions) ; et 5) compatibilité : la perception de la compatibilité entre l’EBP et l’environnement professionnel (7 questions). Le questionnaire comprend 16 autres questions relatives à l’environnement personnel du participant ne correspondant pas à un domaine particulier et classé dans « Autres caractéristiques ». Pour chaque question de l’EBP², les participants s’auto-évaluent sur une échelle ordinale de Likert allant de 1 (minimum) à 5 (maximum) sans avoir connaissance des domaines d’appartenance des questions. L’EBP² est complété de 12 questions socio-démographiques incluant l’âge, le genre, l’année d’obtention du diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute (DEMK), le diplôme le plus élevé, le pays de formation initiale, les spécialités, l’historique de formation en EBP, l’emploi, le cadre de travail, le pays et la région d’exercice.

Participants et participation

- L’objectif de l’étude étant de réaliser un état des lieux de l’EBP chez les kinés français, la population cible inclue tous les titulaires du DEMK exerçant en France (DOM-TOM inclus). Les participants furent recrutés en ligne via les réseaux sociaux (compte Kinesport Facebook, Instagram et LinkedIn) et le site web Kinesport. Cette stratégie de recrutement en ligne fut complétée par des invitations délivrées lors de formations Kinesport. Bien que le recrutement ait été effectué via le réseau Kinesport, être inscrit ou avoir été inscrit à Kinesport ne constituait aucunement un prérequis.

- Les participants volontaires purent donner leurs réponses à la version française de l’EBP² directement en ligne via un logiciel de sondage (SurveyMonkey). Le lien du questionnaire était accompagné d’une notice d’information sur l’étude ainsi que le règlement général pour la protection des données personnelles (RGPD). En conséquence, les participants furent anonymisés et libres de mettre un terme à leur participation à tout moment. Les participants purent compléter le questionnaire à leur guise entre le 26 février et le 31 août 2021.

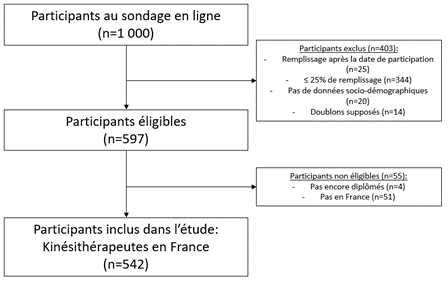

- Avant inclusion finale, les questionnaires (n=1000) furent filtrés pour éviter les absences de réponses. Pour être cohérent avec les études précédentes utilisant l’EBP², nous avons utilisé le même seuil d’exclusion (Bhatt and Sheth, 2021; Fernández-Domínguez et al., 2014; Hu et al., 2020; McEvoy et al., 2020, 2011, 2010; Panczyk et al., 2017; Snibsøer et al., 2018; Titlestad et al., 2017). Ainsi les participants n’ayant pas répondu à plus de 25% des questions EBP² (n=344, 34.4%) et/ou aux questions socio-démographiques furent retirés de l’étude (n=20, 2%, Figure 1). Nous avons également exclu les participations en-dehors des dates de l’étude (n=25, 2.5%) ainsi que les doublons supposés (même adresse IP et données socio-démographiques, n=14, 1.4%). Enfin comme l’objectif de l’étude était de réaliser l’état des lieux de l’EBP chez les kinés exerçant en France, nous avons exclu les participants n’ayant pas le DEMK (n=4, 0.4%) ou n’exerçant pas en France (n=51, 5.1%). Sur les 1000 volontaires, 542 participants furent inclus dans l’échantillon finalement analysé (54.2%).

Analyses statistiques

Les analyses statistiques ont été effectuées avec le logiciel R (R Core Team, 2020). Les méthodes sont brièvement décrites dans cet article et détaillées dans l’article original.

Résultats

Caractéristiques socio-démographiques des participants

- La majorité des participants furent des hommes (67.16%) d’âge médian 30 (Quartile1-Quartile3 : 26-36 ans). L’année médiane d’obtention du DEMK fut 2015 (Q1-Q3 :2009-2018) et 71% des participants l’obtinrent en France. Dix pourcents des participants sont également titulaires d’un Master. Quarante-et-un pourcents des participants n’ont jamais reçu de formation à l’EBP. L’immense majorité (92%) des kinés inclus exercent en libéral. La répartition géographique de notre échantillon est représentative de celles des kinés en France avec la plupart des participants provenant d’Auvergne-Rhône-Alpes (17%), d’Occitanie (14%) et de Provence-Alpes-Côte d’Azur (10%). L’ensemble des caractéristiques socio-démographiques des participants finalement inclus est détaillé dans l’article complet.

Etat des lieux des 5 grands domaines de l’EBP chez les kinés français

- Pour chaque participant, un score fut calculé pour chaque domaine de l’EBP² comme la somme des réponses données aux questions dudit domaine. Parce que les domaines ne sont pas composés du même nombre de questions, ces scores furent normalisés entre 0 et 100 (normalisation minmax) afin de pouvoir les comparer plus facilement. Les participants ont attribué en moyenne des scores élevés au domaine de la pertinence (79.98/100) et faibles à la pratique (41.93/100). Les scores des autres domaines étant intermédiaires entre 52.50 et 59.64/100. Les scores moyens par domaine et leurs écart-types sont présentés dans la Figure 2.

Afin de mesurer une potentielle relation inter-domaine, nous avons calculé les corrélations de Pearson entre tous les domaines pris deux-à-deux. Les scores de tous les domaines sauf autres caractéristiques et compatibilité furent tous positivement corrélés les uns avec les autres (toutes les p-valeurs <1e-6).

- Les participants ont complété le questionnaire EBP² qui est composé de questions relatives aux 5 grands domaines de l’EBP (cercles). Les scores de chaque domaine ont été normalisés entre 0 et 100 pour chaque participant. Les scores moyens (± écart-type) à travers les participants sont indiqués en-dessous des domaines auxquels ils se rapportent.

Profil EBP des kinés français

- Afin de mieux cerner les différents profils EBP des kinés français, nous nous sommes basés sur les réponses au questionnaire intégral et non plus sur les scores par domaine. Ainsi nous avons réalisé une analyse en composante principale (ACP) dans l’optique de mettre en évidence les différents profils EBP possibles dans notre échantillon (voir article original pour plus de détails).

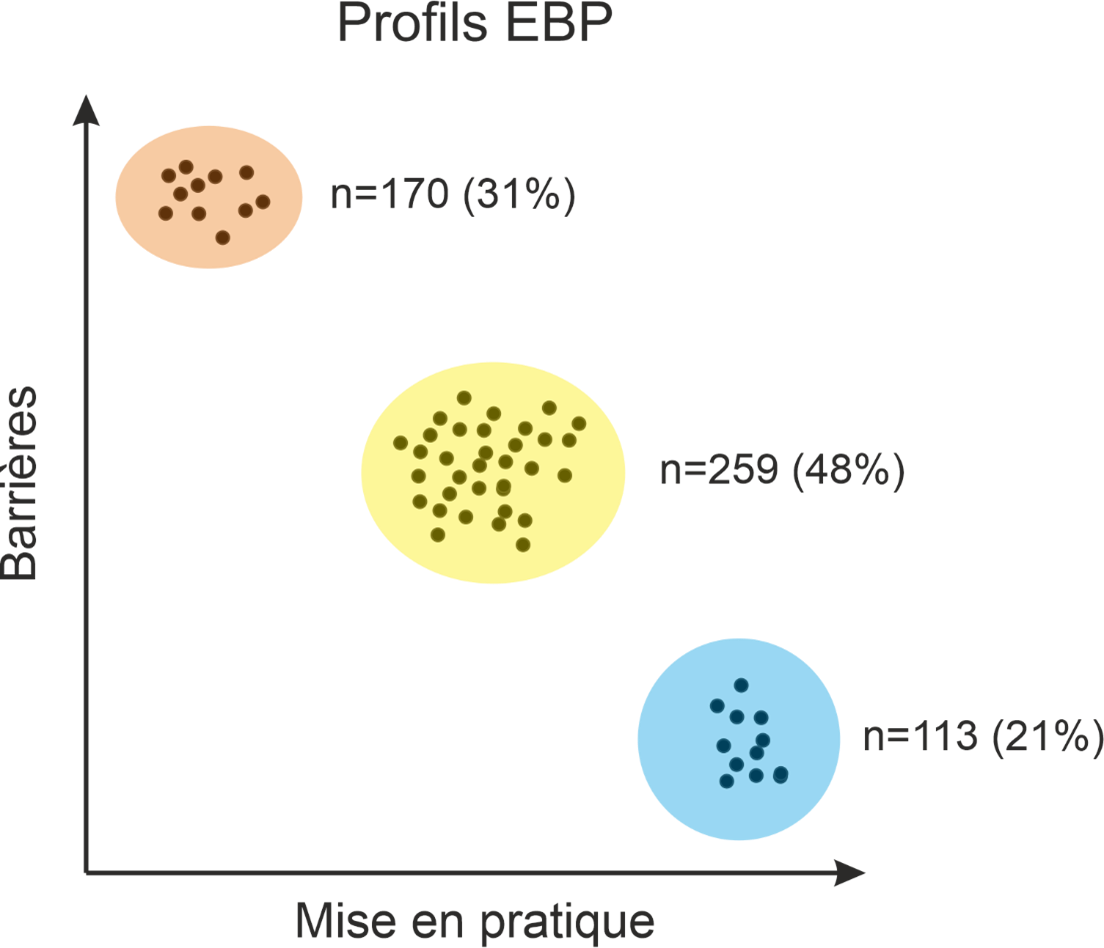

- Cette analyse révèle en particulier deux groupes opposés (Figure 3), l’un (n=170, 31%, en orange sur la Figure 3) exprimant beaucoup de barrières à l’EBP et de difficultés à la mettre en pratique et l’autre percevant peu de barrières et ayant une bonne compréhension scientifique (n=113, 21%, en bleu sur la Figure 3). La majorité des participants (n=259, 48%, en jaune sur la Figure 3) se trouvant regroupés dans un 3e groupe intermédiaire à ceux-ci.

- Les profils socio-démographiques furent hétérogènes entre ces 3 groupes. En particulier les participants du groupe reportant des lacunes scientifiques et beaucoup de barrières (en orange sur la Figure 3) furent plus âgés, moins diplômés, diplômés il y a plus longtemps et moins formés à l’EBP. La composition des groupes fut homogène en termes de cadre de travail ou du fait d’être spécialisé en kinésithérapie du sport.

Discussion

- A notre connaissance il s’agit du premier état des lieux de l’EBP chez les kinés en France. Notre analyse selon les domaines de l’EBP définis par McEvoy et al. (McEvoy et al., 2010) a mis en évidence la perception positive (79.98/100) de celle-ci mais des difficultés à la mettre en pratique (41.93/100). Les scores attribués aux autres domaines étant intermédiaire et allant de 50 à 60/100 suggèrent des possibilités d’amélioration.

- Ces résultats sont cohérents avec les études précédentes réalisées chez les physiothérapeutes dans d’autres pays (Bhatt and Sheth, 2021; McEvoy et al., 2020, 2011; Rotor et al., 2020; Snibsøer et al., 2018). Une récente revue systématique de ces études (Paci et al., 2021) montrent en particulier la prévalence de barrières à la mise en pratique de l’EBP malgré une perception globalement positive de celle-ci. Les barrières les plus fréquemment reportées sont le manque de temps (53% (95%CI : 44-52)), la compréhension de l’anglais (36% (95%CI : 16-62)), la difficulté d’accès à la science (34% (95%CI : 23-47)) et des lacunes en statistiques (31% (95%CI : 20-44)).

- Un état des lieux similaire a été observé chez des étudiants Norvégiens dans diverses professions médicales (ergothérapeutes, radiologues, physiothérapeutes et infirmiers (Snibsøer et al., 2018)). De manière intéressante quelques subtilités existent entre professions avec notamment une plus grande importance attribuée à l’EBP de la part des physiothérapeutes que des radiologues. L’étude révèle également des différences au niveau de plusieurs domaines EBP en fonction de l’établissement de formation. Ces résultats soulignent la nature complexe de la formation à l’EBP qui dépend du contexte professionnel, humain et scolaire.

- Scurlock-Evans et al. (Scurlock-Evans et al., 2014) ont suggéré l’existence de relations positives entre les connaissances, attitudes et perceptions des compétences vis-à-vis de l’EBP. Nos résultats renforcent ces observations en mettant en évidence une corrélation entre les scores des domaines de l’EBP. Cette découverte souligne le fait de considérer l’EBP comme une discipline multi-domaine et du bénéfice mutuel de travailler chacun de ses domaines constitutifs.

- En plus d’établir le premier état des lieux de l’EBP chez les kinés en France, notre étude propose une approche inédite permettant d’extraire différents profils EBP et de classer les participants en fonction de ceux-ci. Cette analyse révèle un panorama à deux vitesses avec un groupe de participants (31%) qui ressentent beaucoup de barrières à l’EBP et de difficultés à la mettre en pratique tandis qu’à l’inverse un autre groupe de participants perçoivent peu de barrières et ont une bonne compréhension scientifique (21%). La majorité des participants (48%) se trouvant regroupés dans un 3e groupe intermédiaire à ceux-ci. Ces résultats indiquent l’importance de cibler ces différents profils afin de pouvoir considérer leurs besoins spécifiques lors des formations. La formation tient probablement un rôle important puisque le groupe de participant percevant beaucoup de barrières et de difficultés à mettre en pratique l’EBP est en moyenne plus âgée, moins diplômé, diplômé il y a plus longtemps et moins formé à l’EBP.

- Il est intéressant de relever que de manière fortuite l’année médiane d’obtention du diplôme des participants est 2015, année de réforme du DEMK. La classification selon les profils EBP induit également, et ce, de manière indirecte une séparation en termes d’année d’obtention du diplôme avant (beaucoup de barrières et difficultés à mettre en pratique) ou après 2015 (peu de barrières et bonne compréhension scientifique). Ces données semblent conforter l’apport de l’éducation à l’EBP que ce soit dans le parcours initial ou dans des formations complémentaires. Des études longitudinales dédiées devront néanmoins être menées pour conclure sur l’impact de telles formations.

Limites

Notre étude n’est pas exempte de limites pouvant influencer nos résultats.

Du fait de notre méthode de recrutement, notre échantillon inclut des kinés qui font partie des lecteurs du site Kinesport. Nos résultats peuvent ainsi être biaisés car davantage représentatifs de la population cible de Kinesport et de leurs valeurs communes que de l’ensemble des quelques 95000 kinés travaillant en France. Ainsi nos résultats sont probablement plus facilement généralisables aux kinés du sport qu’à l’ensemble de la profession. De la même manière, Kinesport étant un organisme de formation mettant l’EBP au centre de ses démarches, il est probable que les membres du réseau Kinesport adhèrent à cette vision et perçoivent globalement l’EBP de manière plus positive que les kinés n’étant pas dans des démarches de formation continue.

Implications cliniques

Ces résultats pourraient avoir des implications pour les communautés éducatives, cliniques et de recherche afin d'améliorer la mise en place de l'EBP dans la pratique. Les communautés académiques et éducatives pourraient développer de meilleurs stratégies et outils de formation afin d’améliorer les connaissances, attitudes, comportements et la pratique de l'EBP chez les kinés qu'ils puissent utiliser dans leurs décisions cliniques. Plus précisément, nos résultats peuvent aider à développer un programme éducatif de recherche, une formation ou des interventions post-professionnelles et des communications pour améliorer l'enseignement de l'EBP pour les kinés en France. Tous les domaines de l'EBP (confiance, pratique, pertinence, compatibilité et terminologie) doivent être pris en compte dans le programme éducatif pour être efficace. De plus, les profils des kinésithérapeutes décrits dans cette étude pourraient faciliter la communication relative à l'EBP pour les kinésithérapeutes du sport, compte tenu de leurs caractéristiques socio-démographiques et des déterminants (barrières et facilitateurs). Enfin, ces résultats pourraient aider la recherche à partager les avancées et preuves de manière plus accessible.

Cette première étude sera suivie d'une étude longitudinale des kinésithérapeutes en France pour décrire l'EBP et comparer les kinésithérapeutes certifiés avant et après 2019. En effet, comme la formation initiale a commencé à inclure l'EBP dans son programme depuis 2015, les kinés certifiés en 2019 et après seront formés à l'EBP. Par conséquent, nous pourrions nous attendre à des changements de perception, connaissances et de pratique de l’EBP chez les kinés français.

Cette première étude sera suivie d'une étude longitudinale des kinésithérapeutes en France pour décrire l'EBP et comparer les kinésithérapeutes certifiés avant et après 2019. En effet, comme la formation initiale a commencé à inclure l'EBP dans son programme depuis 2015, les kinés certifiés en 2019 et après seront formés à l'EBP. Par conséquent, nous pourrions nous attendre à des changements de perception, connaissances et de pratique de l’EBP chez les kinés français.

Conclusion

Il s’agit du premier état des lieux des connaissances, perception et utilisation de l’EBP dans la pratique par les kinés en France. Les kinés jugent la recherche importante et ont une opinion favorable de l’EBP. Cependant ils reportent un manque de confiance, de compétences, de temps et des difficultés à comprendre les travaux scientifiques limitant fortement l’utilisation de l’EBP dans leur pratique. Ces caractéristiques ne sont pas homogènes dans notre échantillon avec des kinés qui ressentent beaucoup de barrières à l’EBP et des difficultés à la mettre en pratique tandis que d’autres perçoivent peu de barrières et ont une bonne compréhension scientifique. Ces différences pourraient être expliquées en termes de formation. Nos résultats pourraient avoir des implications pour les communautés éducatives, cliniques et de recherche afin d'améliorer l’intégration de l'EBP dans la pratique.

Remerciements

Kinesport voudrait remercier l’ensemble de sa communauté et des participants à cette étude pour leur implication.

Références

- Bhatt CJ, Sheth MS. 2021. Knowledge, Attitude and Practice towards Evidence Based Practice in Post Graduate Physiotherapy Students. International Journal of Health Sciences and Research 11:17–26. doi:10.52403/ijhsr.20210804

- Fernández-Domínguez JC, Sesé-Abad A, Morales-Asencio JM, Oliva-Pascual-Vaca A, Salinas-Bueno I, de Pedro-Gómez JE. 2014. Validity and reliability of instruments aimed at measuring Evidence-Based Practice in Physical Therapy: a systematic review of the literature: Evidence-based physiotherapy instruments. J Eval Clin Pract 20:767–778. doi:10.1111/jep.12180

- Guyatt GH. 1991. Evidence-based medicine. ACP Journal Club 114:A16. doi:10.7326/ACPJC-1991-114-2-A16

- Herbert R, Jamtvedt G, Hagen KB, Meade J, Chalmers I. 2012. Practical Evidence-Based Physiotherapy, 2. edition. ed. Edinburgh London New York Oxford Philadelphia St. Louis Sydney Toronto: Churchill Livingstone Elsevier.

- Hu M-Y, Wu Y-N, McEvoy MP, Wang Y-F, Cong W-L, Liu L-P, Li X-X, Zhou C-L. 2020. Development and validation of the Chinese version of the evidence-based practice profile questionnaire (EBP2Q). BMC Med Educ 20:280. doi:10.1186/s12909-020-02189-z

- Jesus TS, Gianola S, Castellini G, Colquhoun H, Brooks D. 2020. Evolving Trends in Physiotherapy Research Publications between 1995 and 2015. Physiother Can 72:122–131. doi:10.3138/ptc-2018-0065

- Jette DU, Bacon K, Batty C, Carlson M, Ferland A, Hemingway RD, Hill JC, Ogilvie L, Volk D. 2003. Evidence-based practice: beliefs, attitudes, knowledge, and behaviors of physical therapists. Phys Ther 83:786–805.

- McEvoy M, Luker J, Fryer C, Lewis LK. 2020. Changes in physiotherapists’ perceptions of evidence-based practice after a year in the workforce: A mixed-methods study. PLoS ONE 15:e0244190. doi:10.1371/journal.pone.0244190

- McEvoy MP, Williams MT, Olds TS. 2010. Development and psychometric testing of a trans-professional evidence-based practice profile questionnaire. Medical Teacher 32:e373–e380. doi:10.3109/0142159X.2010.494741

- McEvoy MP, Williams MT, Olds TS, Lewis LK, Petkov J. 2011. Evidence-based practice profiles of physiotherapists transitioning into the workforce: a study of two cohorts. BMC Med Educ 11:100. doi:10.1186/1472-6920-11-100

- Paci M, Faedda G, Ugolini A, Pellicciari L. 2021. Barriers to evidence-based practice implementation in physiotherapy: a systematic review and meta-analysis. International Journal for Quality in Health Care 33:mzab093. doi:10.1093/intqhc/mzab093

- Panczyk M, Belowska J, Zarzeka A, Samoliński Ł, Żmuda-Trzebiatowska H, Gotlib J. 2017. Validation study of the Polish version of the Evidence-Based Practice Profile Questionnaire. BMC Med Educ 17:38. doi:10.1186/s12909-017-0877-4

- R Core Team. 2020. R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing.

- Rotor ER, Palad YY, Cayco CS, Perez K, Tiu C, Gorgon E. 2020. Physical therapists’ evidence-based practice profile and perspectives of entry-level EBP education: a mixed methods study in the Philippines. Physiotherapy Theory and Practice 1–12. doi:10.1080/09593985.2020.1849477

- Sackett DL, Rosenberg WMC, Gray JAM, Haynes RB, Richardson WS. 1996. Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. BMJ 312:71–72. doi:10.1136/bmj.312.7023.71

- Salbach NM, Jaglal SB, Korner-Bitensky N, Rappolt S, Davis D. 2007. Practitioner and organizational barriers to evidence-based practice of physical therapists for people with stroke. Phys Ther 87:1284–1303. doi:10.2522/ptj.20070040

- Scurlock-Evans L, Upton P, Upton D. 2014. Evidence-Based Practice in physiotherapy: a systematic review of barriers, enablers and interventions. Physiotherapy 100:208–219. doi:10.1016/j.physio.2014.03.001

- Snibsøer AK, Graverholt B, Nortvedt MW, Riise T, Espehaug B. 2018. Evidence-based practice profiles among bachelor students in four health disciplines: a cross-sectional study. BMC Med Educ 18:210. doi:10.1186/s12909-018-1319-7

- Swanson JA, Schmitz D, Chung KC. 2010. How to Practice Evidence-Based Medicine. Plast Reconstr Surg 126:286–294. doi:10.1097/PRS.0b013e3181dc54ee

- Titlestad KB, Snibsoer AK, Stromme H, Nortvedt MW, Graverholt B, Espehaug B. 2017. Translation, cross-cultural adaption and measurement properties of the evidence-based practice profile. BMC Res Notes 10:44. doi:10.1186/s13104-017-2373-7

- Turner P, Whitfield TWA. 1997. Physiotherapists’ use of evidence based practice: a cross-national study. Physiother Res Int 2:17–29. doi:10.1002/pri.76

- Zadro J, O’Keeffe M, Maher C. 2019. Do physical therapists follow evidence-based guidelines when managing musculoskeletal conditions? Systematic review. BMJ Open 9:e032329. doi:10.1136/bmjopen-2019-032329